نـاطق فـرج

"... قال أنه يعي وقائع موته كمن ينفذ خطة طويلة بذل في إعدادها زمناً يمتد من آشور بانيبال حتى القيامة، مع ذلك، فالأمر محال مطلق، وليس محالاً تقريباً أبداً أبداً". (دابادا)ص52

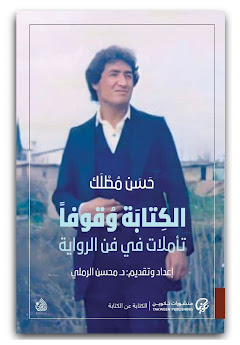

تلقيت مؤخراً مكالمة هاتفية من الروائي العراقي جاسم الرصيف، اختلفت عن سابقاتها، إذ غالباً ما تتمحور مهاتفاتنا عن الكتابة والأدب والترجمة وهمومنا في المهجر.. إلا أنها لا تخلو من أريحية صاحبي وهو يتحدث عن وقائع الماضي كأنها حدثت يوم أمس أو ربما قبل ساعات قليلة من اتصاله بي. له في الحق ألف حق، ذلك لأن الماضي غدا جزءاً من حاضرنا.. بل ويحتل تجاويفه رغماً عنا... أقول أن مكالمته الهاتفية اختلفت هذه المرة عن سابقاتها لأنها أثارت فيّ شيئاً من ذلك الماضي.. شيء يابى إلا أن يكون حاضراً.. بل محفوراً كالوشم في ضميري؛ أخبرني صاحبي أن مجلة (ألواح) تنوي تخصيص ملف عن الروائي العراقي حسن مطلك، ومن خلال الحديث فوجئت بأن محسن الرملي هو الأخ الأصغر لحسن مطلك، فبادرت بالإتصال به على الفور، وكان لذلك الاتصال مقع متميز لكلينا. لم أبحث في ذاكرتي كثيراً حتى قفز وجه حسن مطلك، البشوش دائماً، بكل تفاصيله، واستحضرت تلك الأيام التي صحبته فيها: عرفته رساماً، قاصاً، روائياً وله رؤى فلسفية متميزة… ينحدر حسن مطلك من إحدى القرى الواقعة على نهر دجلة جنوب مدينة الموصل تدعى (إسديرة) أو (سديرة) وهي تصغير لكلمة (سدرة) الشجرة المعروفة." ثمة سدرة وحيدة في قعر المكان الجدب وقد أعطت للوادي شرف التسمية عن جدارة في المكوث والتحمل منذ أزمان الجوع".(دابادا)ص40... ولتلك القرية تاريخ قديم يعود إلى الحضارة الآشورية ولأهلها لهجة تكاد تميزها عن اللهجات العراقية الأخرى... التقيت حسن مطلك خلال دراستنا في جامعة الموصل، حيث عرّفني عليه صديقنا المشترك ناصر محمود عمر والذي ربطتني بالأخير صداقة حميمة منذ أن التقيت به في العام الأول من دراستنا... حين كنا نرغب بلقاء حسن مطلك، نجده في مرسم الجامعة في (المركز الطلابي) وحينما كان يريد اللقاء بنا نلتقيه عند المرسم إياه. كانت القراءة هي القاسم المشترك بيننا.. بل كانت تشكل محور لقاءاتنا، فحظيت روايات عبدالرحمن منيف، آنذاك، باهتمام كبير لدينا، لا سيما روايته (شرق المتوسط) و(قصة حب مجوسية) وحظي الأدب العالمي باهتمامنا أيضاً ومنا أعمال كولن ولسن وجان بول سارتر وهرمان هسة وغابريل غارسيا ماركيز وآخرين.

إنهمك حسن مطلك في كتابة القصة اقصيرة وكان يفاجئنا بين الحين والآخر بقصة أو بمشروع قصة ويطلعنا على مسودتها، وأعتقد أن معظم تلك القصص لم تر النور، غير أنه اشترك يوماً في مسابقة للقصة القصيرة وحاز على الجائزة الأولى عن قصته (عرانيس) ووقتذاك كان الاستاذ المرحوم جبرا إبراهيم جبرا يترأس لجنة التحكيم واختيار النصوص الأدبية... وكنت بانتظار حسن لدى وصوله إلى بغداد كيما نذهب سوية لاستلام المكافأة المالية عنها وقيمتها على ما أذكر 3000 دينار. فرحنا بها كثيراً ودعاني بدوره إلى الغداء في أحد المطاعم في منطقة (الباب الشرقي) احتفالاً بالمناسبة... أراد حسن مطلك أن يدخل عالم الرواية بعد أن كتب العديد من القصص القصيرة. فكانت رواية (دابادا) هي أول نتاج روائي له، وكعادته كان يطلعنا (ناصر وكاتب هذه السطور) على ما يكتب كلما استجد له شيء.

رغم أن رواية (دابادا) تسلط الضوء على جانب واسع من التفاعل الإنساني، إلا أنها تتناول شريحة صغيرة تعيش في إحدى القرى العراقية، ولا أستبعد أن تكون قرية (سديرة) هي مسرح روايته، كما ليس للرواية زمن تقف عنده، فهي تبدأ بحلول الخريف، إلا أنها تخرج من إطار الزمن وتبقى عائمة في الفضاء بحثاً عن الحرية، وليس ذلك الخريف هو ما تعنيه، ولا الذي قبله فحسب.. بل الخريف الذي سيأتي أيضاً.. كل خريف... أما كلمة (دابادا) فليس لها معنى لغوياً غير أنها دخلت قاموس اللغة العربية منذ أن جاءت على لسان حسن مطلك، ويجوز فيها، برأيي، التأنيث والتذكير على حد سواء، فهي مفتاح الرواية ولغزها.. دابادا هو التجرد اللامحدود من كل قيد، حتى قيود اللغة، هي سيلان الممكن في الجامد ورفض الفكرة لأجل الآخرين. دابادا هي نشيد الحرية؛ صرخة لا تعني أحد تحديداً.. بل تعني الجميع، صرخة بلا صوت ولا حبور (كما سماها صاحبي)؛ صرخة في الفراغ.. محض صرخة لكنها صادرة من الأعماق؛ هكذا: دا ـ با ـ دا.

وعجيب هو المزج بين الواقع والخيال للحد الذي يجد القارئ من العسير عليه، أحياناً، الفصل بينهما.. أو حتى الإمساك بخيوط الرواية، حيث الانتقال المفاجيء من شخصية إلى أخرى والتحول الشفاف أو المخادع من حدث إلى آخر. ولا أضنها ـ دابادا ـ تنتمي إلى مدرسة أدبية معروفة وإن كانت أقرب إلى الواقعية السحرية التي عرفناها عند الروائي الكولمبي غابريل غارسيا ماركيز.. ومما يلفت نظر القارئ في رواية (دابادا) هو تسمية الأشياء أو الأفعال بحكاية أصواتها.. أي التي يوحي لفظها بمعناها:" ترش ترش؛ تعني تعالي يا نعجة. هـّو؛ إذهبي عني. هؤهؤهؤ؛ إشربي الماء. هخ هخ؛ لطرد العنزات…"(دابادا)ص35. وأذكر أننا (ناصر محمود عمر وأنا) كنا نجلس يوماً في أحد الأقسام الداخلية لسكن الطلبة، وكنا على موعد مع حسن، فجاء وهو يحمل مجموعة من الأوراق فقرأ علينا:" اليد العصبية ترخي فيسقط المسمار في الماء: كـشّ. ينفجر النشيد. ضحك. ضحك. كشّ؛ صوت برودة المسمار. كشّ"(دابادا)ص220. فضحكنا كثيراً حتى أمسك عن القراءة وبدأ يضحك هو الآخر، فالتقينا به في يوم آخر فأكمل:" ضحك.. يضحكون لأجل هذا "الكشّ". وبعد أن كتب حسن:" خسارة فادحة بعد ومضة الاكتشاف، بأن أسوأ عمل يقوم به الإنسان هو؛ فتح الباب"(دابادا)ص95. كان ناصر يتردد في فتح الباب أحياناً فيما لو طرقها أحدهم.. كان الأمر بالطبع من باب المشاكسة ليس إلا، فكان يقول:"مَيدري الواحد شكو ورَ الباب؟" ويضيف:"أسوأ عمل يقوم به الإنسان هو فتح الباب". مدعماً فلسفته بما جاء في رواية حسن. أما السخرية أو المفارقة فهي تطفو على أغلب صفحات الرواية:"… كانت الزغاريد تخرج من أنابيب البنادق، أما النساء فيطلقن الرصاص من أفواههن ببهجة"(دابادا)ص37. ونحو ذلك:"… فقام الرجل الأسمر البدين من مكانه، وهو بدين لأن بطنه كبيرة، وهو أيضاً أحد الرجال تقريباً"(دابادا)ص32. جاء حسن مطلك إلى بغداد ومعه مخطوطة (دابادا) ليعرضها على بعض النقاد والأدباء ليسجلوا أرائهم فيها. لا أذكر بالضبط أسماء هؤلاء الأدباء، إلا أن ما أذكره هو أنها قد لقيت استحساناً في الوسط الثقافي آنذاك.. وأذكر أنه حين ذهب لاستلام حصته من نسخ الرواية بعد نشرها، اصطدمت السيارة التي كانت تقله لدى عودته، فقال:" خرجت من نافذة السيارة وأنا قلق على مصير كتبي".أهداني حسن نسخة من دابادا وترك معي عشرين نسخة إضافية كيما أقوم بتوزيعها على(....) وأذكر أن أكثر من نصف ذلك العدد ظل معي في مكتبتنا الصغيرة.. الله وحده يعلم ماذا حلّ بها الآن. وأذكر أني ذهبت يوماً لزيارة صديقنا المشترك (…) في مدينة (…) وإذا بنا نسمع طرقات على الباب، وإذا به حسن مطلك. احتفلنا بزيارته المفاجئة وأضفى وجوده عبقاً مميزاً للقائنا. فبدأنا نتحدث ونتحدث إلى ماشاء الله.. احتسينا في حينها عشرات الأقداح من الشاي ودخنّا ثلاث أو أربع علب سجائر سومر، ذات النكهة المميزة.. حدثنا حسن في ذلك اللقاء عن روايته الثانية ( قوة الضحك في أورا ) ولا أذكر ما إذا كان قد أكملها وقتذاك أم أنه اقترب من نهايتها. كان متفائلاً من أن تلك الرواية سيكون لها شأناً ما إذا أُنجزت وتم نشرها. سألته: أين تضع هذه الرواية بالمقارنة مع دابادا؟. أجابني:" ليس هناك وجه مقارنة بين هذا العمل وذاك. لقد تجاوزت نفسي في العمل الثاني". ذلك ما قاله لي نصاً وحرفاً. وأذكر أنه قد حدثنا، في ذلك اللقاء، عن صديق له في بغداد، يعتكف في بيته مكرساً حياته للقراءة والكتابة لا غير، وله آراء فلسفية يدحض بها آراء كبار الفلاسفة، يشاطره فيها ويعزمان سوية على نشرها يوماً ما.. كان ذلك اللقاء هو آخر عهدي به، إذ لم أره بعد ذلك.. مَـن عرف حسن مطلك وصحبه يذكر جيداً ابتسامته التي لم تفارق وجهه، ويدرك للوهلة الأولى وعيه المتفتق.. إذ كان يرى ألأشياء مثلما يدركها وليس كما يُراد لها أن تكون.. كان لاذعاً في نقده وغالباً ما يغلّفه بأريحية متميزة. وكان يصف ما يسره ويدهشه بكلمة واحدة وهي:" جميل" وغالباً ما يضغط على حرف الياء ليمده كلما زاد إعجاباً فتخرج هكذا:"جمييييّل". كانت تلك الكلمة لازمة، وسرت عداوتها إلى ناصر ومن ثم إليّ.. إلى يومنا هذا.كانت علاقاته متشعبة، غير أنه كان ينتقيها بعناية فائقة. وبعد أن أنهى الخدمة العسكرية عمل مدرساً في إحدى القرى النائية، وكانت لديه دراجة (موتوسايكل) ينتقل بها بين المدرسة ومحل سكناه.. هذا ما عَنّ لي من بعض الذكريات عن حسن مطلك: الإنسان، الصديق، الروائي، الرسام…

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نشرت في مجلة (ألواح) العدد 11 سنة 2001م مدريد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق