شهادة شاهد من أعوام الفيل

الجمرة التي تحرق كفي دائماً؛ سؤال حسن مطلك لي يوم التقيته لأول مرة وآخر مرة في مقهى حسن عجمي:

" ما العمل يا أخي لدرء كارثتنا؟!!".

الجمرة التي تحرق كفي دائماً؛ سؤال حسن مطلك لي يوم التقيته لأول مرة وآخر مرة في مقهى حسن عجمي:

" ما العمل يا أخي لدرء كارثتنا؟!!".

فيصل عبدالحسن

" في كل ليلة

يرفع الموتى

غطاء قبورهم

ويتحسسون برؤوس أصابعهم

ما إذا كان أحد

قد مسح الاسم عن الشاهد".

فيجسلاف كرينانوف

ماذا تحوي أرشيفات الدول الدكتاتورية عن أدبائها المتمردين ومثقفيها؟ وبماذا يصاب من يطلع على تلك الملفات؟.. الهلع والغضب.. وهل يكفي هذا؟!.. يصفر وجهه أمام تقارير الواشين وشكوك الشكاكين، وهل يكفي هذا؟!. ترتجف أصابعه وهو يقرأ أوامر الإعدامات بحقهم، يصاب بالسعار فيعض أيدي رجال الأمن ويمزق صمت مكاتبهم بعويله العالي؟ ماذا يفعل الكاتب بعد أن تهوي تلك الأنظمة ويجد نفسه يبحث عن ملفات أصدقائه ليعرف كيف صارت مصائرهم بهذا الشكل أو ذاك، بين تلك الأرفف التي غطى محتوياتها الغبار.. غير أن يكتب بمداد قلبه ما رأى وما انتابته من أفكار وما شعر به من هواجس وسط العتمة والتاريخ والوجوه المأزومة!.. عندما ينهار نظام صدام حسين وينبش النباشون في أرفف المخابرات والأمن الخاص، ومديريات الأمن العامة، سيكتشفون غرائب لا يمكن تصديقها لأول وهلة: زوج يكتب عن زوجته التقارير اليومية طيلة ثلاثين عاماً، وهي فترة زواجهما، وذات الزوجة كانت تكتب عن زوجها أيضاً.. وهي مفارقة صنعها النظام الدكتاتوري وغذاها عبر أسوأ ما في الإنسان من غرائز.. ونتخيل رجل الأمن، أو الرفيق الحزبي، الذي يقرأ ما يكتبه المدرس عن تلاميذه، أو ما يكتبه الطلاب عن أستاذهم، وما تكتبه الزوجة عن زوجها، وما يكتبه الزوج عن زوجته، دون أن يعرف الجميع ما يفعله الجميع.. وأولئك الرجال الجالسون ببرود إلى مكاتبهم وأمامهم التقارير التي تصل بشكل يومي، يدونون ملاحظاتهم لمرؤوسيهم عما يلفت أنظارهم في التقارير المقدمة لهم.. إذن لا فرق بين أرشيف المواطنين العاديين في الأنظمة الشمولية المطلقة، وأرشيفات أدباء وكتاب البلاد!. هؤلاء الذين يضيفون لأممهم عمقاً معرفياً أمام الأمم الأخرى، ونتساءل هنا: من يعرف كولومبيا لولا ما كتبه عنها ماركيز؟ ومن يعرف نيجيريا لولا سوينكا؟ ومن يذكر البرتغال غير أنها أفقر دولة أوربية لولا ساراماغو؟ ومن يعرف مأساة الجنوب الأمريكي في الثلاثينات لو لم يكتب عنها وليم فولكنر؟!.

أسوق كل هذه المقدمة الطويلة لأتحدث عن مأساة في غاية القدم؛ وهي وقوف الكاتب بوجه الظلم! فيعمد الظالم إلى محو الجزء الحي من الكاتب، الذي نراه يتحرك ويأكل ويشرب وينام ويتألم ويتحدث، لكن هذا المحو الشكلي ـ البدني ـ للكاتب يتيح له أن يوجد في أذهان الناس كفكرة عظيمة محركة، ونامية، وكلما أوغلت جريمة قتل الكاتب في الزمن، واعتقد القاتل أن الموضوع نُسي إلى الأبد، انتشر خبره! وازداد عدد رواته! وقوي تأثيره، وصار سبباً في نهاية الظالم ونموذجه!! فقتل الكاتب سيكون خدمة جليلة يقدمها الظالم لفكرة وجود الكاتب الأزلي، فالإنسان مهما طال عمره فهو مشروع موت واندثار تام إلا الكاتب الشهيد، والثائر الشهيد، الذي هو بشكل ما يسجل باستشهاده كتاباً دائماً تتلو خبره الأجيال، فهو كاتب أيضاً سجل بدمه أسمى الكلمات وأنقاها وأكثرها فهماً من الناس وشوقاً لتعليمها للقادمين من أبناء حواء وآدم!!.

وأنا أعيد قراءة الرسالة التي كتبتها إلى (أخبار الأدب) عن شهداء الكلمة في بلادي انهملت الدموع من عيني وأنا أتذكر تلك الوجوه الحبيبة، الحيية، التي فارقتنا ولن نراها على الأقل فيما تبقى لنا من عمر في هذه الفانية!.. هل أنسى وجه حسن مطلك الموشوم بطيبة أهل القرى وعنفوانهم، وبطولاتهم أيضاً؟ أو أنسى حاكم محمد حسين، القاص، المتمرد، نزيل الفنادق الرخيصة الدائم، الباحث في المحطات والقطارات عن أبطال قصة جديدة يكتبها، وهو يروي لي عن بائعة هوى التقاها يوماً واكتشف أن لها أخلاقاً لم يجد مثلها عند شعراء أهل السلطة!! فهي كما يقول؛ تستحي حين تطلق صوتاً عالياً، بينما أولئك الشعراء ينبحون الكلمات البذيئة في أجهزة التلفزيون ليل نهار! ممجدين الدكتاتور وعصره الحربي!! وظلمه لأهل العراق، وتدميره كل شيء جميل في حياة الناس! وأكتشفَ فيما أكتشف أن لا رائحة كريهة في فمها حين تستيقظ في الصباح، وأنه قد شم فيها رائحة الحليب الذي رضعته من أمها بالرغم من أنها لا تغسل أسنانها بالفرشاة والمعجون!!. وحين أسأله ـ رحمه الله ـ لماذا يجدث ذلك مع هذه الصغيرة، بائعة الهوى، ولا تجد مثله في أفواه أولئك الشعراء! يصرخ: لأنهم كاذبون!.. مَـن يكذب على شعبنا الطيب يبتليه الله برائحة كريهة لا في فمه فقط، بل يصير جثة متفسخة تسير في الشوارع!! ذلك القاص الرائع، صاحب مجموعة (مساحة بيضاء) أعدمه النظام الصدامي عام 1989 بتهمة الهروب من جبهات القتال!! أيام الحرب العراقية ـ الإيرانية… هل ننسى ضرغام هاشم، الصحفي العراقي، النحيل، الأسمر، الذي حاول أن يقول في مجلة (حراس الوطن) شيئاً عن حق الشعب العراقي بالحرية والديمقراطية، فحولته الدكتاتورية من جسد يأكل ويشرب ويتألم ويمرض ويجوع ويعرى، إلى فكرة تغذي مشروع.. بل مشاريع الثورة على الظلم والدكتاتورية! وكلما فشل مشروع قام غيره!! حتى يتحقق المراد، ويصير ما ليس منه بد في يوم قريب نكاد أن نرى تباشيره منذ الآن!.. أو ذلك الجنرال العراقي الجميل روحاً والوسيم وجهاً، المرحوم مجيد زهرامي، ذلك العسكري، الكاتب الذي تقاعد من الجيش لأنه فقد أجزاءً من عظام صدره أثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية، وبعد ذلك أعدمه النظام لأنه حلم بما حلم به حسن مطلك وضرغام هاشم وحاكم حسين والكاتب المسرحي سامي غياض الكعبي والفنان خليل داخل نجم والشاعر قيس إبراهيم ـ من البصرة ـ من الذين أعدمهم النظام الحاكم وعشرات غيرهم!!! لا نستطيع أن نصرح بأسمائهم لأننا لا نعرف هل أُعدموا أم مازالوا في أقبية وسجون النظام الدكتاتوري! فيكون مقالنا سبباً في إيذائهم!! ومئات غيرهم لازالوا يعانون في أعوام الفيل على أرض عراقنا الحبيب.

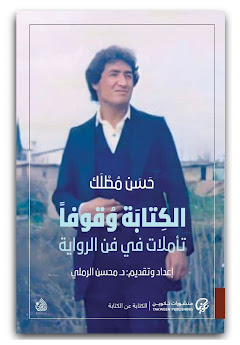

وللكتابة عن حسن مطلك الذي التقيته مرة واحدة ولفترة قصيرة عام 1988 في مقهى حسن عجمي وسط بغداد لها طعم آخر. كنت قد تسرحت من الجيش منذ فترة قصيرة، وقد بدأت بداية ذلك العام تهيئة روايتي (أقصى الجنوب) وإعادة كتابتها. لم أكن قد قرأت بعد (دابادا) حسن مطلك، ربما نشرها بعد ذلك، وربما كانت منشورة ولم أحصل على نسخة منها بعد.

ربما وهج الشجاعة، واستشهاده فيما بعد قد أضافتا شيئاً لصورته في خيالي. كان يصغرني بثمانية أعوام، وفي عام 1988 لم يكن يتجاوز عمره آنذاك السابعة والعشرين، وكان عمري في الخامسة والثلاثين، وعندما رأيته لأول دقيقة تخيلته أنا!! ولكن أصغر سناً.. أجل؛ أنا حين كنت في ذلك العمر، لكنه كان أكثر امتلاءً مني، بذات الطول تقريباً وأكثر وسامة، والنظرة العميقة، الدفاقة بالحياة.. شعرت للحظة أن ثمة رغبات حسية كثيرة في تينك العينين لم تلبَ بعد!!.. لم أضع في خيالي أبداً أن ذلك الشاب المتأنق في ملبسه، المهذب في تصرفاته، ونظرته الخجولة العميقة في ذات الوقت.. سيقف بعد أقل من عامين وقد جعلوه يرتدي ثوب الشنق الأحمر، وأنه سيُعدم هكذا! ببساطة كما لو أنه يعيد تمثيل مصير أحد أبطال روايته أو قصصه!.. وسيفقد العراق روائياً مبدعاً ووطنياً مخلصاً قال: (لا) للدكتاتورية البغيضة!!. كانت المعارضة في ذلك الوقت ضعيفة، وسط تهليل العالم العربي، حكومات وشعوباً للبطل الأسطوري صدام حسين!!! وكانت أمريكا ودول أوربية كثيرة مسرورة برجلها القوي ـ صدام ـ في الشرق الأوسط!! كنا معارضة من ذلك النوع العجيب، كل فرد منا حزب معارض، يعمل بطريقته لتسفيه مقولات وأفكار الحزب الحاكم، وتبشيره بدكتاتورية الحزب الحاكم البغيضة والقائد الضرورة، الملهم من السماء، الذي لا يخطئ أبداً!! لم نكن وقتها نستطيع أن نلم شملنا المتفرق بسبب العقوبات الصارمة لكل من يعمل في إطار حزب آخر غير الحزب الحاكم! ولم يكن باستطاعة الواحد منا مصارحة الآخر بحقيقة مشاعره وأفكاره، لكننا كنا نعمل ـ كل واحد ـ بطريقته الخاصة للنيل من الطغاة!! لم نكن أثناء الحرب العراقية ـ الإيرانية في السلك العسكري سوى جنود احتياط برغم شهاداتنا الجامعية، ومواهبنا الأدبية، وقد طُلبت مواليدنا لخدمة الاحتياط وكل واحد منا لديه أكثر من كتاب أدبي منشور فزجوا بأكثرنا في وحدات للمشاة يتكون معظم أفرادها من ريف بلادنا وأهوارها! فكان تأثيرنا في الجنود من حولنا كبيراً، وكنا حالما نحل في وحدة عسكرية إلا وبعد فترة قصيرة يكثر هروب الجنود منها ويزداد فيها عصيان الأوامر العسكرية، وتنتشر على ألسنة الجنود أسئلة الفلسفة الأزلية: لماذا؟ كيف؟ إلى متى؟ ولماذا يحصل لنا كل هذا؟ وما العمل؟!. كانت تلك هي حدودنا لفضح الدكتاتور، والحديث عن أساليب النظام الوحشية، وشرح أبعاد العشائرية في الطغمة التي تحكم بلادنا! وفسادها وعبثها بمقدرات البلاد ومستقبل الأجيال العراقية القادمة!! حاولنا أن نقول ذلك أيضاً فيما نكتبه من أدب ومقالات صحفية، والتي نمررها للنشر بصداقتنا مع المحررين وبتضامن صامت من قبلهم، أو في حوارات مع جرائد ومجلات عربية، وكنا نضع أيدينا على قلوبنا في كل لحظة من العقوبات الصارمة التي ستنوش عائلاتنا وأهلنا ان اكتشفوا ذلك، ونتخيل وجوه أطفالنا في غرف تعذيب الأمن والمخابرات العراقية بعد القبض علينا!! وكنا أيضاً في الوقت ذاته نشعر أن ما نقوم به غير كافٍ: الفضح، بعد الفضح لا يفيد شيئاً! والنظام يستخدم وسائل غير اعتيادية في إجهاض أي تحرك شعبي، ولا يفيد الوضع الاستبدادي غير رفع السلاح بوجهه!! وحين نصل إلى هذه النتيجة نتقاعس ونرتبك!! فنحن كمثقفين لم نُعد أنفسنا لهذا الأمر! نحن نتعامل مع الأفكار وتحريك المجموعات البشرية بالكلمة ذات الفكرة، ولا نستطيع.. بل لا نجرؤ على قتل قطة! ولا يمكننا أن نلبس ثوب الجلاد!! ونأخذ دوراً ليس لنا، وذلك قد جعل النظام الحاكم يزداد شراسة في ظلم شعبنا، مستهيناً بكل الأعراف والتقاليد، معتمداً بذلك على تجنيد أفراد من عشائر تكريت وديالى وجنوب الموصل، وهم قرويون بالكاد يعرفون فك الخط! بدائيون في كل شيء! لا يفهمون في الحياة غير تلبية غرائزهم، والطاعة العمياء لولي أمرهم! كان الخطأ الكبير الذي وقع فيه الشرفاء من أبناء وطننا هو عدم رفع السلاح بوجه نظام لا يعرف شيئاً غير لغة القتل والموت والتدمير والتعذيب والتسميم والحرق وإقامة المجازر الجماعية! وفي عملية (الأنفال) ـ كما سماها النظام ـ التي أعدها النظام الحاكم أواخر عام 1988 للمعارضة الكردية في شمال وطننا، إذ أنه دفن بالشفلات أكثر من 200 ألف كردي من شعبنا في المنطقة الغربية من العراق بمحاذاة حدود المملكة العربية السعودية، وسيقت بناتهم ونساءهم كسبايا وتم توزيعهن على الرفاق في الحزب الحاكم خادمات وعشيقات، مغلوبات على أمرهن!!.. شيء فادح ولا يمكن نسيانه إلى الأبد، وعار لا يمحى ليس لأصحاب الحكم وحدهم بل للشعب العراقي الذي صمت إزاء هذه المجزرة الرهيبة! وليدفع بعد ذلك فاتورتها الثقيلة عام 1991 حين أدخله النظام الحاكم في حرب ضد العالم أجمع ليباد بلا رحمة! ولا زالت أفواج قتلى هذه الحرب حتى هذه اللحظة تشيّع للقبور! ما معنى الحصار لأكثر من عشر سنوات؟! إنه حرب إبادة أخرى.. أكثر بشاعة ودموية من قتل أكثر من 250 ألف من أفراد جيش الاحتياط العراقي في الطريق الصحراوي بين صفوان والبصرة خلال الحرب البرية في آذار 1991، ومازالت اليافطة التي تحمل عنوان (مقبرة الغزاة العراقيين) بعد منطقة العبدلي ـ الكويتية، قائمة قريباً من مقبرة فيها أكثر من مائة وخمسين ألف عراقي قُتلوا هناك! ودُفنوا في حفر جماعية حفرتها جرافات قوات التحالف الدولي بسرعة وردمت جثث الجنود العراقيين فيها!!.

لقد فهم حسن مطلك ذلك جيداً.. كأنما كان يستقرئ ما سيحدث في وطنه، وستجد رؤاه حول هذا الموضوع مبثوثة في (دابادا) روايته المنشورة عبر تقنيات خاصة، وفنتازيا مبتكرة للخلاص من حبل المشنقة! لأن في عراق صدام حسين وحزبه الحاكم!! لا مقص للرقابة! لديهم ـ فقط ـ حبل لشنق الكاتب المعارض! وطلقات غالية الثمن يدفع ثمنها أهل الكاتب! بشرط أن لا مأتم ولا مراسيم تشييع أو عزاء أو حداد على روح المعدوم!..

لا أزال أتذكر السؤال الذي سألني به حسن مطلك في تلك المقهى المملوءة بعيون أهل السلطة والرفاق من الحزب الحاكم، وكأننا قد تفاهمنا طويلاً من قبل.. كأنما قرأ كل ما كتبته من قصص وروايات وعرف عن تلك النصوص التي أخفيها حتى عن أقرب المقربين لي! وفهم ما أريد أن أقوله في كل نص من نصوصي:" ما العمل يا أخي لدرء الكارثة؟!". ذلك كان سؤاله لي.. والذي سيبقى أيضاً الجمرة الحارقة التي تكوي كفي التي التقطت كفه دائماً.. لم يوضح شيئاً ولكن سؤاله كان واضحاً بما فيه الكفاية لنا جميعاً!!. ونتساءل الآن بعد كل هذه السنوات من العذاب والذل وسوء العاقبة، وبعد أن دفع الشهيد عنا فاتورة الكفاح أن نقول:" وما العمل يا حسن مطلك؟!". هل يحق لنا أن نسأله وقد أشاد لنا الطريق بحبل شنقه.. وكل ارتجافة ألم من جسده المعذب حد الموت؟!.

في تلك السنة التي سبقت استشهاد حسن مطلك، كانت مؤشرات كثيرة تشير إلى أن هناك محاولة لتغيير النظام سيقوم بها الجيش على غرار ما حدث في الاستعراض العسكري للرئيس المصري محمد أنور السادات، وذلك ما كان يتداوله أصدقاء في الجيش برتب عالية، وكان عدد من أدباء المعارضة يراقبون عن كثب النشاط الكبير للشرفاء في المؤسسة العسكرية، وكنا جميعاً ننتظر اللحظة الحاسمة. كانوا جميعاً يعملون بسرية وكنا نحترم السرية التي يعملون بها! وسمعنا وقتها عن (سطّام) ذلك النقيب من أهل الموصل الذي سيكون المنفذ والقائد الميداني الذي سيطلق إشارة بدء عملية التغيير في يوم استعراض القطعات في ذكرى تأسيس الجيش العراقي السنوية! والذي أعدمه النظام بعد اكتشاف مخطط الثائرين بسبب أحد المدسوسين بين صفوف المناضلين! وكان حسن مطلك واحداً من أولئك المناضلين ـ من ضمن تلك الخلايا الثورية التي أخذت على عاتقها إطلاق إشارة البدء لإزالة الكابوس الجاثم على العراق ـ.

لقد أشعل حسن مطلك ورفاقه الأبرار شمعة وأنار لنا الطريق.. ولازلت أسمع حتى هذه اللحظة جرس ضحكته المجلجل وهو يسخر من حياة الذل التي عشناها ونعيشها!!! ولازالت نظرته النافذة تَعدنا بحياة قادمة في وطننا بعد أن نغسل أرضه من دماء ضحايا النظام الحاكم، ونحاكم قتلة شعبنا..

وتحية لأرواح أولئك الشرفاء من أهل العراق الذين ماتوا من أجلنا جميعاً.. ولازالت شموعهم مضيئة في صدورنا وأرواحنا إلى الأبد!!

وهنا أتساءل: لو أن حسن مطلك ورفاقه نجحوا في السادس من كانون الثاني عام1990.. هل يصير حال بلادنا ما صار عليه بعد الثاني من آب 1990؟!!.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نشرت في مجلة (ألواح) العدد 11 سنة 2001م مدريد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق