عود ثقاب لم ينطفئ

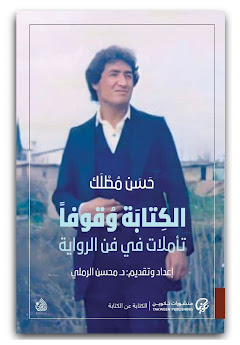

الصورة: فضل جبر وحسن مطلك في جامعة الموصل مطلع الثمانينيات

فضل خلف جبر

تعود معرفتي بـحسن مطلك إلى بداية الثمانينات، حيث ربطتني به آصرتا الدراسة في جامعة الموصل والإبداع. حينذاك كانت الحرب بين العراق وإيران قد اشتد أوارها وأصبحت إحدى الحقائق المرة التي أُرغمنا على التعايش معها. وعلى الرغم من أن هذه الحرب أُريد لها أن تكون (مقننة) إلى حد ما، ولو من جانب واحد على الأقل، بحيث أن القصف في العمق العراقي كان محدوداً، إلا أن الحقيقة كانت غير ما تبدو، فقد كان دخان المعارك وغبار المدرعات وضجيج المدافع وصخب الراجمات ورعد القاصفات والـ.. والـ.. والـ.. كانت كلها تقصف بلا هوادة، بلا مضادات جوية أو أرضية أو نفسية.. كانت كلها تقصف في الليل والنهار، وفي الصحو والنوم.. هناك في أعماق الروح.

لقد غلفت غلالة حزن لا مرئية حياة العراقيين جميعاً، إلا أنني كنت أرى غلالة الحزن تلك بوضوح تكسو وجه حسن مطلك، وبهذه المناسبة.. إن لدي رغبة جارفة للحديث عن وجه حسن!.

إن الانطباع الأولي الذي يولده حسن في نفس كل من يلتقيه للمرة الأولى، هو في الغالب يصب في غير صالح حسن؛ إذ أن ذلك الوجه الصحراوي لا يدل إطلاقاً على أي أثر للبشاشة أو البهجة أو السعادة، ولا يمكنك أبداً إذا لم تكن قد اكتشفته أن تتوقع أن في تلك الصحراء أي نبع يمكن أن يروي الظمأ!.. لقد استغرقني التفكير في تفاصيل ذلك الوجه طويلاً. كنت أرى فيه عواصف مزمجرة، كانت هذه العواصف تهب من مكمن خفي من مكامن الروح. لم أر أي أثر للسراب ولم أر خضرة أيضاً.. كان ذلك الوجه عبارة عن صحراء قاحلة.. هل أقول أنني كنت أسمع أصواتاً لا بشرية تندلع مثل الأعاصير من هذا الأخدود أو ذلك السفح أو تلك الرابية أو ذلك الوادي.. لقد كنت أحار في أحايين كثيرة؛ إن كنت أقف بإزاء صحراء تشبه وجه رجل أم وجه رجل يشبه الصحراء!.. والأشد غرابة من هذا هو ما أن تحين المناسبة لحسن كي يضحك حتى يصيبك الدوار من نوع آخر!.. إن الغالب على طبعه عدم الميل إلى الضحك. ولكن حسن يضحك أحياناً، وضحكته مشروطة!.. إذ لكي يضحك حسن عليه أن يجمع ما يقدر عليه من أفياء وأنداء وسقسقة عصافير وغيوم، وصعود إلى الطابق الأعلى من الجنة والذهاب إلى أقصى درجات الينابيع. ما أن يسمح حسن لنفسه بالضحك حتى يسيل ذلك الوجه غناءً وتكسو تلك الصحراء مروج صداحة تمتد حتى تخوم الفرح!.

ظلت تساؤلاتي حول عدم يقيني من وجه حسن مطلك تندلق دون طائل حتى جاء اليوم الذي ذهبت فيه لزيارته في قريته الواقعة جنوب مدينة الموصل، وكان يرافقني في تلك الزيارة عبدالرزاق الربيعي. لقد أسهمت تلك الزيارة القصيرة في إزالة اللبس عن الكثير من تفاصيل حياة حسن. إذ ما أن بدأت عيناي تألفان طبيعة تلك القرية وجزئياتها، بعد أن اصطحبنا حسن في جولة تعريفية... تقع قرية (سديرة) على الحدود بين الماء والصحراء، فهي تقوم على كتف نهر دجلة الذي يدخلها من جهة الشمال وتيمم بوجهها نحو الصحراء المترامية باتجاه الشرق. تشرف عليها عبر النهر من جهة الغرب أسوار الآشوريين ومدنهم وبقايا قلاعهم، وتظللها من جهة الجنوب سلسلة جبال حمرين. لقد كان لهذه البيئة التي تقوع على الثنائيات والتناقض الأثر الواضح في إعطاء حسن مطلك ذلك المزاج الحاد والطبيعة الدراماتيكية. في تلك الزيارة تعرفت على أحد منابع فلسفة حسن والتي استلهمها من تلك البيئة، لقد قادنا، عبدالرزاق وأنا، إلى حيث تنمو شجيرة عاقول، كان ارتفاع تلك الشجرة لا يتجاوز الشبرين. أوقفنا حسن بإزاء تلك الشجيرة وقال: أنظروا كيف تتدبر هذه الشجيرة أمور حياتها، إنها ترسل شبكة من جذورها بحثاً عن الماء، وحين صار معلوماً لديها أن الماء بهذا الاتجاه، أي النهر، فقد وحدت جهودها لإرسال هذا الجذر الذي يشبه الحبل الغليظ إلى النهر حتى يؤمن لها الماء اللازم.

كانت دهشتنا لا توصف ونحن نتتبع الامتداد الهائل لذلك الجذر والذي يقطع مسافة طويلة بين تلك الشجيرة البسيطة والنهر.. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم تفارقني هذه الفنتازيا.. أهو حسن مطلك الذي يتخفى في صورة شجيرة عاقول أم أن شجيرة العاقول هي التي تتخفى في صورة حسن!. والسبب في نشوء هذه الفنتازيا في مخيلتي هو ما لاحظته من تشابه بين هذين المخلوقين العجيبين، وكيف يتفننان في خرق صرامة الطبيعة حولهما لتأمين قدراً أكبر من مصادر الحياة!.

كانت هناك أكثر من آصرة قوية تربطني بحسن مطلك وتشدني إليه، من بينها كوننا نحن الاثنين ننحدر من بيئة قروية. ومكمن السر في تضامننا هو تلك الحواجز الضخمة التي علينا اجتيازها وما يتطلبه الأمر من ركض متواصل وقفز لا غنى عنه، يبتدئ من حدود القرية ولا ينتهي عند حدود المجرة!. كان حسن مطلك وعلاً أسطورياً لا يتهيب القفز على أي حاجز يمكن أن يعترض طريقه. كان يقفز برشاقة من الشعر إلى القصة القصيرة ومنها إلى الرسم وبعدها إلى الرواية. يوم كتب حسن مطلك الشعر فقد ذهب ‘لى حيث لم يبتدئ أحد بعد! كانت النصوص النثرية التي كتبها استثنائية ومبكرة، فقد كان الشعراء الذين عرفوا فيما بعد بالجيل الثمانيني ما يزالون يكتبون القصيدة ذات الإيقاع. كتب حسن نصوصه المحلقة بمهارة عالية، وحين ألقى عليها نظرة فاحصة لم تلق منه قبولاً حسناً فطرحها جانباً، معرضاً عنها بمنكبيه!. وأخذ فرشاة الرسم فمزج الألوان والأشكال والخطوط والأساليب والأفكار مخلفاً عاصفة مدوية من الإنسجام اللوني المتناقض!. لكن حسن لم يكن سعيداً!.. طوح بفرشاته بعيداً في الهواء وقفز بكل ما أوتي من قوة نحو بياض الورق. كتب قصصه الجامحة بالغرابة والفرادة.. يسعى لأن يتصالح مع الواقعية بفعل ضغوط الحرب.. لم يفلح في مسعاه. لم يكن بد مما ليس منه بد؛ التحليق عالياً في آفاق التجريد.. كان لا بد من دابادا.. دابادا هي رائعته الروائية، هي عمله المنجز الوحيد.. كانت قفزة ولا أجمل منها بالنسبة له وبالنسبة إلى القص العراقي والعربي عموماً. ناهيك عن كونها التجسيد الحي لطاحونة العبث الذي كان يأخذ بخناق العراقيين. قبل أن ينجز تلك الرائعة، كان حسن يحدثني عن بعض تفاصيلها. كنا نستغرق بالضحك حين يصل الأمر إلى أولئك الأشخاص غريبي الأطوار الذين كانوا يمضون جل وقتهم مستمتعين على طريقتهم الخاصة في تسخين المسامير أو في إشعال عود ثقاب ثم غمسه في إناء يحتوي ماء، لينتج عن ذلك صوت انطفاء (كش)! لينفجر الرجال ضاحكين ثم يعيدون الكرة بتسخين مسمار آخر أو بإشعال عود ثقاب آخر، فإطفائه فإشعال آخر، فإطفائه وهم في كل ذلك لا يكفون عن ضحك هستيري!.. لقد بقيت هذه الـ (كش) أشبه بلازمة نلجأ إليها كلما أمض بنا الضجر.

من بين الأشياء التي استخلصتها أيضاً من خلال رفقتي لحسن؛ أنه كان حاد الطبع في بعض المواقف، إلى الدرجة التي تدفعه أحياناً إلى اتخاذ قرارات حادة أو خطيرة!.. كأن ينفصل عن شريكة حياته المدرِسة لأنها ترتكب أخطاءً.. لغوية! على أنني لا أنسى إذ نسيت ذلك الموقف البائس الذي قذفني فيه مزاج حسن؛ ذات يوم اتفقنا نحن مجموعة الأصدقاء على أن نتناول عشاءنا في نادي المعلمين في مدينة الموصل.. كان كل شيء على ما يرام حتى وصل النقاش إلى نقطة خلافية أشعلت في الجو أزمة شديدة. كان ذلك قبيل انفضاض سهرتنا. كان حسن في أقصى حالات انزعاجه. قال: هيا لنخرج.. قلت: انتظر حتى ندفع الحساب.. قال: لن يدفع أحد! قلت محتجاً: لم أفعلها من قبل ولن أفعلها الآن! وأنا مستعد لدفع حسابي.. أزمة جديدة في الجو.. تم اتفاق الجميع في مشاكستهم على الخطة التالية تلافياً للمشاكل؛ أن أغادر المائدة باتجاه المرافق الصحية وبعدها أواصل طريقي مغادراً المطعم تاركاً لأصدقائي موضوع دفع الحساب! وبثقة وبراءة سبعين ملاكاً اتجهت إلى المرافق الصحية ماشياً الهوينى! قضيت حاجتي على مهل ثم غسلت يدي ووجهي بأناة، وكأنني لم أر ماء في منذ خمسة قرون! وحين انتهيت من تمشيط شعري قررت أن الوقت قد أصبح مناسباً للخروج من هذا المأزق! كانت المفاجأة التي بانتظاري هي أنني لمحت آخر واحد من المجموعة وهو يمرق من البوابة الخارجية كالسهم! هذه الحقيقة أصابت مني مقتلاً، إذ أن شعوري بإمكانية أن أُمسك قد أربكت توازني تماماً! وعلى الرغم من أن المسافة بين المرافق الصحية والبوابة الخارجية لا تزيد على ثلاثة أمتار، إلا أنني لم أتمكن من اجتيازها إلا بشق الأنفس. وما أن أصبحت في الشارع العام حتى أسلمت رجليّ للريح أو هكذا خيل إليّ! كنت أركض بأقصى ما يستطيع جسدي. هكذا كنت أعتقد وأشعر غير أن الحقيقة كانت غير ذلك!.. كانت الحقيقة المجردة هي أنني كنت أركض في مكاني! مما دفع الرفاق الذين كانوا يراقبونني من مكامنهم أن ينقضوا عليّ مسرعين لينتزعونني من الشرك الوهمي الذي وجدوني منغرساً فيه. أمسكني اثنان منهم وجروني إلى الأمام فشعرت حينها بحرية أقدامي. وحين وصلنا القسم الداخلي استرسلنا بضحك ما بعده ضحك!. وكان مشهد ركضي في مكاني قد ألهم الشباب بأشكال وألوان الفنتازيا، مما أعطانا فرصة طيبة للمرح والشعور بخفة العالم في داخلنا. هذه الجرعة من البهجة لم تعمر طويلاً! في اليوم الثالث ذهب حسن إلى المطعم نفسه دون علمنا. كان كل شيء على ما يرام، حتى إذا جاء وقت الحساب قدم النادل فاتورتين! واحدة تحمل طلباته في تلك الليلة، والثانية تحمل طلباتنا جميعاً في تلك الليلة الليلاء! لم يحاول حسن أن ينكر أي شيء.. كان كل شيء هادئ. دفع الفاتورتين بطيب خاطر وتوجه إلى القسم الداخلي لجباية ما دفعه من جيوبنا الخاوية.

لم يدم تلازمنا طويلاً.. فرق بيننا تخرج حسن قبلي من الجامعة والتحاقه بالخدمة العسكرية الإلزامية.. أعقبها انتقالي من جامعة الموصل إلى جامعة المستنصرية.. ظللنا على اتصال لفترة وجيزة ثم انقطعت بيننا السبل.. لقد ران بيننا صمت عميق حتى ذلك الوقت الذي بدأ الناس يلهجون باسمه. وحين استفسرت عما حدث قيل لي أشياء وأشياء!.. قيل لي أن حسن مطلك قد طارد جنيّة فقادته إلى أحد المخابئ السرية في قصر النمرود ومن حينها لم يبد له أثر!.. وقيل بل أن مارداً عملاقاً حط في باحة الحوش وحمل حسن على ظهره إلى مكان غير مسمى!.. وقال بعضهم بل أنه حاول قلب نظام الكون فأعدموه!.. أما الرواية الأكثر رواجاً فهي ما يتداولها الناس، ومفادها؛ أن حسن مطلك قد قرر ذات يوم أن يحمل جبل حمرين وينقله إلى مكان آخر، لكن قدمه زلت في الطريق فسقط ذلك الجبل العظيم فوقه.. لكن الغريب في الأمر أن حسن مطلك لم يمت! إذ أن الناس ما برحوا يسمعون أصواتاً غريبة من جهة اختفاء حسن.. كانت هذه الأصوات تصيح وتصرخ بوضوح:.. دابادا.. دابادا.. دابادا..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* نشرت في مجلة (ألواح) العدد 11 سنة 2001م مدريد.لقد غلفت غلالة حزن لا مرئية حياة العراقيين جميعاً، إلا أنني كنت أرى غلالة الحزن تلك بوضوح تكسو وجه حسن مطلك، وبهذه المناسبة.. إن لدي رغبة جارفة للحديث عن وجه حسن!.

إن الانطباع الأولي الذي يولده حسن في نفس كل من يلتقيه للمرة الأولى، هو في الغالب يصب في غير صالح حسن؛ إذ أن ذلك الوجه الصحراوي لا يدل إطلاقاً على أي أثر للبشاشة أو البهجة أو السعادة، ولا يمكنك أبداً إذا لم تكن قد اكتشفته أن تتوقع أن في تلك الصحراء أي نبع يمكن أن يروي الظمأ!.. لقد استغرقني التفكير في تفاصيل ذلك الوجه طويلاً. كنت أرى فيه عواصف مزمجرة، كانت هذه العواصف تهب من مكمن خفي من مكامن الروح. لم أر أي أثر للسراب ولم أر خضرة أيضاً.. كان ذلك الوجه عبارة عن صحراء قاحلة.. هل أقول أنني كنت أسمع أصواتاً لا بشرية تندلع مثل الأعاصير من هذا الأخدود أو ذلك السفح أو تلك الرابية أو ذلك الوادي.. لقد كنت أحار في أحايين كثيرة؛ إن كنت أقف بإزاء صحراء تشبه وجه رجل أم وجه رجل يشبه الصحراء!.. والأشد غرابة من هذا هو ما أن تحين المناسبة لحسن كي يضحك حتى يصيبك الدوار من نوع آخر!.. إن الغالب على طبعه عدم الميل إلى الضحك. ولكن حسن يضحك أحياناً، وضحكته مشروطة!.. إذ لكي يضحك حسن عليه أن يجمع ما يقدر عليه من أفياء وأنداء وسقسقة عصافير وغيوم، وصعود إلى الطابق الأعلى من الجنة والذهاب إلى أقصى درجات الينابيع. ما أن يسمح حسن لنفسه بالضحك حتى يسيل ذلك الوجه غناءً وتكسو تلك الصحراء مروج صداحة تمتد حتى تخوم الفرح!.

ظلت تساؤلاتي حول عدم يقيني من وجه حسن مطلك تندلق دون طائل حتى جاء اليوم الذي ذهبت فيه لزيارته في قريته الواقعة جنوب مدينة الموصل، وكان يرافقني في تلك الزيارة عبدالرزاق الربيعي. لقد أسهمت تلك الزيارة القصيرة في إزالة اللبس عن الكثير من تفاصيل حياة حسن. إذ ما أن بدأت عيناي تألفان طبيعة تلك القرية وجزئياتها، بعد أن اصطحبنا حسن في جولة تعريفية... تقع قرية (سديرة) على الحدود بين الماء والصحراء، فهي تقوم على كتف نهر دجلة الذي يدخلها من جهة الشمال وتيمم بوجهها نحو الصحراء المترامية باتجاه الشرق. تشرف عليها عبر النهر من جهة الغرب أسوار الآشوريين ومدنهم وبقايا قلاعهم، وتظللها من جهة الجنوب سلسلة جبال حمرين. لقد كان لهذه البيئة التي تقوع على الثنائيات والتناقض الأثر الواضح في إعطاء حسن مطلك ذلك المزاج الحاد والطبيعة الدراماتيكية. في تلك الزيارة تعرفت على أحد منابع فلسفة حسن والتي استلهمها من تلك البيئة، لقد قادنا، عبدالرزاق وأنا، إلى حيث تنمو شجيرة عاقول، كان ارتفاع تلك الشجرة لا يتجاوز الشبرين. أوقفنا حسن بإزاء تلك الشجيرة وقال: أنظروا كيف تتدبر هذه الشجيرة أمور حياتها، إنها ترسل شبكة من جذورها بحثاً عن الماء، وحين صار معلوماً لديها أن الماء بهذا الاتجاه، أي النهر، فقد وحدت جهودها لإرسال هذا الجذر الذي يشبه الحبل الغليظ إلى النهر حتى يؤمن لها الماء اللازم.

كانت دهشتنا لا توصف ونحن نتتبع الامتداد الهائل لذلك الجذر والذي يقطع مسافة طويلة بين تلك الشجيرة البسيطة والنهر.. ومنذ ذلك الحين وحتى الآن لم تفارقني هذه الفنتازيا.. أهو حسن مطلك الذي يتخفى في صورة شجيرة عاقول أم أن شجيرة العاقول هي التي تتخفى في صورة حسن!. والسبب في نشوء هذه الفنتازيا في مخيلتي هو ما لاحظته من تشابه بين هذين المخلوقين العجيبين، وكيف يتفننان في خرق صرامة الطبيعة حولهما لتأمين قدراً أكبر من مصادر الحياة!.

كانت هناك أكثر من آصرة قوية تربطني بحسن مطلك وتشدني إليه، من بينها كوننا نحن الاثنين ننحدر من بيئة قروية. ومكمن السر في تضامننا هو تلك الحواجز الضخمة التي علينا اجتيازها وما يتطلبه الأمر من ركض متواصل وقفز لا غنى عنه، يبتدئ من حدود القرية ولا ينتهي عند حدود المجرة!. كان حسن مطلك وعلاً أسطورياً لا يتهيب القفز على أي حاجز يمكن أن يعترض طريقه. كان يقفز برشاقة من الشعر إلى القصة القصيرة ومنها إلى الرسم وبعدها إلى الرواية. يوم كتب حسن مطلك الشعر فقد ذهب ‘لى حيث لم يبتدئ أحد بعد! كانت النصوص النثرية التي كتبها استثنائية ومبكرة، فقد كان الشعراء الذين عرفوا فيما بعد بالجيل الثمانيني ما يزالون يكتبون القصيدة ذات الإيقاع. كتب حسن نصوصه المحلقة بمهارة عالية، وحين ألقى عليها نظرة فاحصة لم تلق منه قبولاً حسناً فطرحها جانباً، معرضاً عنها بمنكبيه!. وأخذ فرشاة الرسم فمزج الألوان والأشكال والخطوط والأساليب والأفكار مخلفاً عاصفة مدوية من الإنسجام اللوني المتناقض!. لكن حسن لم يكن سعيداً!.. طوح بفرشاته بعيداً في الهواء وقفز بكل ما أوتي من قوة نحو بياض الورق. كتب قصصه الجامحة بالغرابة والفرادة.. يسعى لأن يتصالح مع الواقعية بفعل ضغوط الحرب.. لم يفلح في مسعاه. لم يكن بد مما ليس منه بد؛ التحليق عالياً في آفاق التجريد.. كان لا بد من دابادا.. دابادا هي رائعته الروائية، هي عمله المنجز الوحيد.. كانت قفزة ولا أجمل منها بالنسبة له وبالنسبة إلى القص العراقي والعربي عموماً. ناهيك عن كونها التجسيد الحي لطاحونة العبث الذي كان يأخذ بخناق العراقيين. قبل أن ينجز تلك الرائعة، كان حسن يحدثني عن بعض تفاصيلها. كنا نستغرق بالضحك حين يصل الأمر إلى أولئك الأشخاص غريبي الأطوار الذين كانوا يمضون جل وقتهم مستمتعين على طريقتهم الخاصة في تسخين المسامير أو في إشعال عود ثقاب ثم غمسه في إناء يحتوي ماء، لينتج عن ذلك صوت انطفاء (كش)! لينفجر الرجال ضاحكين ثم يعيدون الكرة بتسخين مسمار آخر أو بإشعال عود ثقاب آخر، فإطفائه فإشعال آخر، فإطفائه وهم في كل ذلك لا يكفون عن ضحك هستيري!.. لقد بقيت هذه الـ (كش) أشبه بلازمة نلجأ إليها كلما أمض بنا الضجر.

من بين الأشياء التي استخلصتها أيضاً من خلال رفقتي لحسن؛ أنه كان حاد الطبع في بعض المواقف، إلى الدرجة التي تدفعه أحياناً إلى اتخاذ قرارات حادة أو خطيرة!.. كأن ينفصل عن شريكة حياته المدرِسة لأنها ترتكب أخطاءً.. لغوية! على أنني لا أنسى إذ نسيت ذلك الموقف البائس الذي قذفني فيه مزاج حسن؛ ذات يوم اتفقنا نحن مجموعة الأصدقاء على أن نتناول عشاءنا في نادي المعلمين في مدينة الموصل.. كان كل شيء على ما يرام حتى وصل النقاش إلى نقطة خلافية أشعلت في الجو أزمة شديدة. كان ذلك قبيل انفضاض سهرتنا. كان حسن في أقصى حالات انزعاجه. قال: هيا لنخرج.. قلت: انتظر حتى ندفع الحساب.. قال: لن يدفع أحد! قلت محتجاً: لم أفعلها من قبل ولن أفعلها الآن! وأنا مستعد لدفع حسابي.. أزمة جديدة في الجو.. تم اتفاق الجميع في مشاكستهم على الخطة التالية تلافياً للمشاكل؛ أن أغادر المائدة باتجاه المرافق الصحية وبعدها أواصل طريقي مغادراً المطعم تاركاً لأصدقائي موضوع دفع الحساب! وبثقة وبراءة سبعين ملاكاً اتجهت إلى المرافق الصحية ماشياً الهوينى! قضيت حاجتي على مهل ثم غسلت يدي ووجهي بأناة، وكأنني لم أر ماء في منذ خمسة قرون! وحين انتهيت من تمشيط شعري قررت أن الوقت قد أصبح مناسباً للخروج من هذا المأزق! كانت المفاجأة التي بانتظاري هي أنني لمحت آخر واحد من المجموعة وهو يمرق من البوابة الخارجية كالسهم! هذه الحقيقة أصابت مني مقتلاً، إذ أن شعوري بإمكانية أن أُمسك قد أربكت توازني تماماً! وعلى الرغم من أن المسافة بين المرافق الصحية والبوابة الخارجية لا تزيد على ثلاثة أمتار، إلا أنني لم أتمكن من اجتيازها إلا بشق الأنفس. وما أن أصبحت في الشارع العام حتى أسلمت رجليّ للريح أو هكذا خيل إليّ! كنت أركض بأقصى ما يستطيع جسدي. هكذا كنت أعتقد وأشعر غير أن الحقيقة كانت غير ذلك!.. كانت الحقيقة المجردة هي أنني كنت أركض في مكاني! مما دفع الرفاق الذين كانوا يراقبونني من مكامنهم أن ينقضوا عليّ مسرعين لينتزعونني من الشرك الوهمي الذي وجدوني منغرساً فيه. أمسكني اثنان منهم وجروني إلى الأمام فشعرت حينها بحرية أقدامي. وحين وصلنا القسم الداخلي استرسلنا بضحك ما بعده ضحك!. وكان مشهد ركضي في مكاني قد ألهم الشباب بأشكال وألوان الفنتازيا، مما أعطانا فرصة طيبة للمرح والشعور بخفة العالم في داخلنا. هذه الجرعة من البهجة لم تعمر طويلاً! في اليوم الثالث ذهب حسن إلى المطعم نفسه دون علمنا. كان كل شيء على ما يرام، حتى إذا جاء وقت الحساب قدم النادل فاتورتين! واحدة تحمل طلباته في تلك الليلة، والثانية تحمل طلباتنا جميعاً في تلك الليلة الليلاء! لم يحاول حسن أن ينكر أي شيء.. كان كل شيء هادئ. دفع الفاتورتين بطيب خاطر وتوجه إلى القسم الداخلي لجباية ما دفعه من جيوبنا الخاوية.

لم يدم تلازمنا طويلاً.. فرق بيننا تخرج حسن قبلي من الجامعة والتحاقه بالخدمة العسكرية الإلزامية.. أعقبها انتقالي من جامعة الموصل إلى جامعة المستنصرية.. ظللنا على اتصال لفترة وجيزة ثم انقطعت بيننا السبل.. لقد ران بيننا صمت عميق حتى ذلك الوقت الذي بدأ الناس يلهجون باسمه. وحين استفسرت عما حدث قيل لي أشياء وأشياء!.. قيل لي أن حسن مطلك قد طارد جنيّة فقادته إلى أحد المخابئ السرية في قصر النمرود ومن حينها لم يبد له أثر!.. وقيل بل أن مارداً عملاقاً حط في باحة الحوش وحمل حسن على ظهره إلى مكان غير مسمى!.. وقال بعضهم بل أنه حاول قلب نظام الكون فأعدموه!.. أما الرواية الأكثر رواجاً فهي ما يتداولها الناس، ومفادها؛ أن حسن مطلك قد قرر ذات يوم أن يحمل جبل حمرين وينقله إلى مكان آخر، لكن قدمه زلت في الطريق فسقط ذلك الجبل العظيم فوقه.. لكن الغريب في الأمر أن حسن مطلك لم يمت! إذ أن الناس ما برحوا يسمعون أصواتاً غريبة من جهة اختفاء حسن.. كانت هذه الأصوات تصيح وتصرخ بوضوح:.. دابادا.. دابادا.. دابادا..

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

%5B1%5D.jpg)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق