الـعـاصـــور

عبدالهادي سعدون

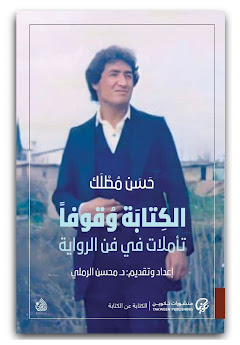

.. إلى حسن مطلك.

" إني رأيتني أعصر خمراً "

القرآن الكريم

خرجت من كؤوس (جبار أبو الشربت) عند حافة دجلة، بعصير رمانه، لأصل عند الفندق وسط مدريد،لا لشيء سوى أن أعصر البرتقال كل ليلة قبل عودتي إلى غرفتي.

غرفة في بيت في بناية تجاور بنايات قديمة لا تشبه شيئاً من إرث قواد حملة النصارى البعيدة التي أطاحت بعمامات أبناء محمد الأول بانيها، فأزاحوا لها حاجبيها الداكنين و رموش بواباتها الطويلة النافرة و وضعوا فوق حيطان بناياتها، أعلى البوابات الخشبية السميكة، علامات من التشينكو تذكر بأعوام بنائها، واهتدى بعضهم ليضيف لها جملة سحرية:" البناية مؤمنة ضد الحريق".. ولم أر واحدة منها تحترق، فهي قائمة بمساعدة دعامات خشب منقع بإسفنيك مضاد للأرضة ـ الأرضة نفسها منذ قرون عمامة محمد الأول ـ وحتماً بفضل ثرثرات العجائز و قرع طبول الهتافات وهي تلتف حول خصرها ممهدة لإدامة عمرها.

هي مع كل شيء سوى أن تسقط.

الذي سقط هو أنا، فجئت كمن ينتقل من قفة عصير الرمان إلى قفة كبيرة (لا علاقة لها بمجرى نهر ولا شق بحر) لا أول ولا آخر لها وبقربي عصارة من الحديد اللامع وصناديق من البرتقال. فالشرابات الوردية التي تركت آخر ليلة قرب أبي نواس مع السكارى والزائرات الليليات وسيارات التويوتا المارقة قرب أسيجة النظر من الثقوب إلى الأضواء الغاطسة في دجلة، قد عادت لي برتقالية ـ أعني الفاكهة واللون ـ مثلوجة و منتفخة بسماداتها. يرميها بقربي بيدرو أو بيدرو أو بيدرو آخر بهيئة صناديق بلاستيكية، نعدها "..اثنان..أربعة حتى ثلاثة عشر .. " وأبتدئ الدعك.لأنه عملي ولا شيء غيره منذ أن خرجت من كؤوس الشراب الوردي.

أخرج أولا أخرج فالبرتقالات تناديني.ثم أن ليس في قصتي قصة سوى البرتقالات، ونداء لا يكل وأنا أسمعه من أفواههم، جاء العاصور، مضى العاصور، ولا يترك مكانه وإن انتهى. والعاصور أنا، برفقة آلة الحديد. كنت قرب (جبار أبو الشربت) واحداً من المتمتعين بالشراب الوردي يتألق وينساب رطباً في بطوننا، بينما أنا هنا لي صفة غدت إسماً لمدة أعوام لا أُعرف سوى بها.

أتخيل مشاهد عديدة بينما يداي تعملان قصماً بالبرتقال الممتلئ. أفكر أحياناً أنني سبق وأن رأيت ما أفعل في مكان آخر، وأحياناً لا أجد تفسيراً لتخيلاتي سوى بتقريب لحظة الخلاص من ليلة عصر أخرى. وحتى أمرر الوقت وأعبئه في أكياس الأزبال التي تمضي بالقشور والأفكار وأكثر من منديل قماش. أحدد نقطة للبدء. لكنني أجدها كل يوم شبيهة بالتي تركت البارحة. بيدرو ـ أعني واحداً من بينهم بالطبع ـ لم ينقص وزنه منذ أعوام حملي لإسم العاصور، بينما تحولت يداي من السمرة إلى لون علم هولندا، الذي لم أجد له صلة بما أعصره كل ليلة قبل عودتي لغرفة البناية المؤمنة من الحريق، ومرات أعود لأقول لابد أن تفكيري بالهرب إلى هولندا هو ما يوحد اللونين.

أغلب المرات أقتنع بلا سبب. يوماً ما تساءلت بصوت مسموع عن إسم المكان الذي أعمل فيه. ضحك بيدرو فانتابت بيدرو الآخر عدواها ولم يصدقا إنني حقاً لا أعرفه. أجبتهما بأنني لم أبرح المكان منذ أعوام " أعني منذ أن حددها صاحب نطحة الثور وثبتها بالوقائع التي لا شك فيها ". اليوم التالي أحضر لي أحدهم ـ بيدرو ما منهم ـ كتيباً صغيراً وقال هو هذا ووضحه بأسهم ودوائر وحروف. تمعنت بالإسم ( لا تنسوا إنني لابد أن أكرر أمامكم بأنني مستمر بالعصر وإلا فساعة عمل إضافية أو المبيت حتى اليوم التالي)، بينما أصر بيدرو أن يتهجاه ومن ثم يفسره لي. لم أفهم ولكنني اقتنعت مثل أغلب المرات بلا سبب مقنع وحفظته كأي أسم آخر. أحتفظ بالكتيب معي في جيب سترتي وقررت أن أعود لفك رموزه في مناسبة قادمة.

ولأنهم هنا مثل (حراكة القارب) لا يحفلون بما أحكي لهم،فأنني أمضي الوقت بالحديث مع نفسي. نفسي التي تتركني مثلهم أيضاً لأنها تفكر مع نفسها، والأخرى تنزاح لأنها تمضي إلى نفسها هي الأخرى، وأجدني وحيداً دائماً. فأمضي بقصم البرتقالات وأتحاور(مع مَنْ؟). من يسمعني يظن بأن أرواحاً قد سكنت المكان، ولا يتبادر لذهنه بأنني أحادث البرتقالات، أسميها بما أعرف من أسماء وما أبتكر لها من أوصاف وماض ورغبات وربما أمضي معها بلعبة تمرير حيزها البرتقالي إلى غشاوة على عيني بدلاً من كريستال نظارتي كعب قدح. ولكنني لم أر الدنيا بلون"بمبي" كما تردد سعاد حسني في أغنيتها، ذلك أنني لا أعرف معنى البمبي، لون أو حرفة أو طعام يؤكل.

مع كل ليلة عصر أنتقي لي برتقالة أجدها فريدة بخضرتها أو تشوهها أو كبرها أو ضآلتها لأتخذها مستمعي الوحيد تلك الليلة، وإن سلمت من القصم أحملها معي إلى غرفة البناية المؤمنة من الحريق، واضعها على رف مطبخ البرتقال لا غير حتى تذبل و تتعفن ويخطفها سلطان اللون الآخر، فلا أجد لها مكاناً غير سلة الأزبال. ولكني لو وجدت من يستمع لي لرحمتها قصماً مع البرتقالات الأخريات ولمضت هنيئة تندلق في بطن حسناء أو مدير أو رئيس وزراء مثلاً.

الظن بأنني جئت من سقطة مفاجئة حتى الفندق، محض تصور لا أتجرأ أن أحكيه الآن. لأنني مضيت من مكان إلى آخر مع ورقة سيرتي الذاتية بحثاً عمن يقبلني أعمل عنده. ولأن الأماكن تشبه بعضها فكثيراً ما ينتابني ما أنتاب جدي وهو يظن المدن شبيهة ببغداد، فكنت أخطئ المحلات، فأعود لها أكثر من مرة أسأل أصحابها عن إمكانية تشغيلي. في المرة العاشرة أو أكثر، أعود للفندق نفسه، وما أن أسمع حرفي الإجابة من فم رجل الاستعلامات حتى أعود إليه في مناسبة تالية ظاناً به مكان آخر جديد. في المرة الأخيرة وقبل أن أعطي ظهري للرجل، قال لي: أنتظر يريد أن يراك كبير طباخي الفندق.

الكبير بكرش يسبب له انحناءة يعتقدها كل من يراه بأنها حدبة حقيقية، سألني إن كنت أفهم بالعصير.

وهنا أمسكت الورقة وقرأت له خبرتي بالعصر في محلات راقية بدءاً بحجي زبالة في شارع الرشيد مروراً بإبن ضعيفة في الفضل و معصرة القائد و محل دوندرمة الميلاد و شربت أم المعارك وآخرها في البتاوين عند الناصية القريبة من مكوى "أطفئ الضوء وألحقني"، وقبل أن أحاكيه عن (جبار أبو الشربت) في ليلة عصره الأخيرة قبل أن يلم خياله رجال سيارة تويوتا بزجاج غامق ليس لسبب مهم سوى أن قطرات شرابه الوردي اندلقت بسهو على كرش أحدهم فلوثت جاكيتته بنصف كُم علامة الهدهد، فصفعه وهو يصك على كلماته: "أتعرف من أنا؟".

لكن الكبير هز كرشه وأسكتني بأصابعه فبانت حدبته أعلى من شعفة رأسي ولم يصبر، إذ مضى حتى المدير وقال له: أحتاجه منذ الليلة.

الإشارة الآن هي أنني أصبحت معروفاً للجميع بسبب من إهتزاز حدبة كبير طباخي الفندق، الذي لم أره بعد ذلك ربما لأعوام، بينما يؤكد الجميع بأنه يراقب عملي كل ليلة دون أن أشعر به. ومن ذلك أنه يحسب قشور البرتقال في أكياس الأزبال ومن ثم يقيس لترات العصير ليتأكد له أنني أعمل بنزاهة. ولطالما غض النظر عن برتقالة كل ليلة، كما أنه يعطل أجهزة المراقبة ليجعلني أمضي إلى غرفتي دون محاسبة. وبعد كل مراجعة ليلية يرى تعليماتي الملصقة على ظهر العصارة لتفادي خسارة قطرة واحدة، فيوقع على ترقيتي إلى درجة أكبر. ولأنني حصلت على ثقته فقد أمر أن أنتقل للعمل برفقته.

الإنتقالة هي نفسها دون أن تحسبوا شيئاً جديداً، لأنني وجدت أكثر من بيدرو أمامي، وكلهم لا يستمعون لي فأظل أحاكي كل ما يقع بيديّ. وكان أن أضاف لي مهنة أخرى غير العصر، فبينما يدي اليمنى تشتغل قصماً بالبرتقالات وتسييح رقتها عبر اللولب إلى أباريق الكريستال، أكون قد تعلمت تزيين الصحون باليد اليسرى. ولكنني أظن الأشياء شيئاً واحداً. كثيراً ما قدمت قشر البرتقال بمثابة الأصل ورميت باللب إلى الأرض، فيأتي صاحب الحدبة المرتفعة ليعلمني جمعها من جديد. فأخطئ أكثر.أعتقد أنني لم أبرح مكاني،ولا أجد مبرراً فأمضي بمناداة بيدرو بأحرف ليست له، وأسمي الأشياء بأسماء ليست هي، والأماكن أجمعها حولي وأرى نفسي عند حافة النهر وأحدهم يطلب من (جبار أبو الشربت) كأس عصير فتمتد يدي للرجل بالكأس، وأمد رقبتي وأرى أبا نواس جالساً على كرسي الحجر خلف نخلتين وأرد على الآخر أن يستريح قليلاً لأن الصيف لا يطاق، وأهز الرأس ويتلعثم لساني بحلاوة العصير قبل أن أحيّ أحدهم "الله بالخير"، مساكم وصبحكم بالخير..فيهز الآخرون رؤوسهم ولا يعرفون بمَ يجيبون لأنهم يرطنون بكل شيء غير "الله بالخير" فصوتي بمطقة عصير لا يلائمهم، فيغرقون بقهقهاتهم " من تظن نفسك،حرامي بغداد أم علاء الدين" .لأنتبه أن لا أحد يجيبني لأن الأصوات تبدو متشابهة مثلما تركت الليلة الماضية، مثل أسماء أصحابها الذين يدعون بيدرو ولا يتشابهون بشيء، بينما يستطيعون تمييز بعضهم عن بعض، وأدخل أنا في لعبة الخلط الدائم، والحديث مع الأطباق والقشور ومريلات الطبخ. فبينما يسعون لحمل طبق بطيخ مزين بدقة ورهافة يدي، أنتبه إلى أن الحروف في غير محلها فأرتبها، أو أنني أستمع لها كما أريد أو أعتقد أو أظن، فأهبهم أطباقاً من طبيخ، لأنقع البطيخ بصلصة مرق لاذع. أحياناً أعتقد أنهم ينادون عليه بالخبيط، فأطبخ لهم (محروق أصبعه) مثل برق خاطف، فيلقون الطبق إلى القمامة مع اللب و الأوراق والمناديل ولا أسمع تهكماتهم ولا ضحكهم لأنني مستمر بالتحاور معي، ولا أنتبه سوى لضربات كبير الطباخين على ظهري وهو يمهد لي الطريق حتى غرفته الخاصة.

غرفة الكبير شبيهة بغرف أخرى في فندق مليء بغرف،ولا أكثر من الغرف. يسد الباب ويحدثني:

لا تحفل لهم فالكل لا يستمع لك لأنهم يريدون الحكاية لهم وحدهم، أنظر لي أنا.

فلا أنظر له. مشغول نظري بفكرة أخرى تدور عبر جدران غرفته، صور له بأوضاع وأماكن عديدة وشهادات تؤطر وسط الغرفة عند رأس كرسيه وتشير إلى أسمه وبعدها بحروف لامعة تمنحه شهادة رئيس جمعية الطباخين العالمية… فيستمر بالحديث عن الخلل و…لأننا جميعنا محتاجون لتزيين غرفنا بصورنا حتى لا ننسى الابتسامة والعادات السيئة بتذكر الآخرين ونحن نتواجه معهم كل يوم، بينما ابتساماتنا تجف على الورق وحكاياتنا التافهة منها والمهمة تمضي مع القشور في كيس الأزبال. ثم يمهد لتاريخ حافل بالإنجازات. يدق على صدره ويردد بأن فرانكو كان رجلاً حقيقياً.. فحل أقول لك،الوحيد الذي فهم ضعفنا ولكن لا تقل ذلك لأحد. كان من الممكن أن يكون أبي أو عم لي أو جدي، ولكنه أرتضى الحياة الطويلة ومات ميتة عادية في فراشه الذي ضمه لثمانين سنة " هل كانت ثمانين أم سبعين، لا يهم؟ "، الأهم أنه لم يرد أن يموت واقفاً أو بطلقة ثاقبة فيكون رمزاً، ومن ذلك أمضي بحدبة مصطنعة، تحسسها لا تعتقد أنت الآخر بأنها حدبة حقيقية، بل إنها أسرار فوق أسرار، جبل من شهادات وموت وحروب وزوغان عين و التهابات أحاول أن أغطيها لأنسى عائلتي..عائلتي التي تهيأ لها كل شيء من أجل أن تستمر كذكرى موجعة، ليس لها غير إنتحالات وألبوم صور وأسرار حتى اليوم يكشفون عنها فتزداد مثل العفن، بينما علي أن أغطيها بحدبتي هذه..تحسسها لتتأكد من ذلك.. المهم أن تمضي بكونك الكبير أمامهم، وجدران غرفتك مزينة بشهادات وأوسمة وتزييف وصور و ابتسامات واهية، أنا الوحيد القادر على إزاحتها. أمضي معها لأنني اعتدت عليها..هل تفهم..أن تمضي بلا شيء، بانتظار لاشيء كل يوم.. بدونها هذه الإنتحالات لن يروا الحدبة ولن يعرفوني ولن أحتاج بعد ذلك إلى أن أراقب وآمر وأصرخ..أو أن..أحملك على سماعي مثلاً..وأن آمرك منذ اللحظة أن تنسى كل شيء وكأنك لم تكن هنا معي..أجل..يمكنك أن تمضي إلى عملك..لا تنسى أنني أراقبك فلا تفتعل النسيان..و..تستطيع أن تسرق برتقالة كل ليلة بأمان تام..لن أخبر أحداً..اطمئن.

أمضي إلى عملي أو إلى غرفتي برغبة لقياس كيلومترات الخطوات على مدى أعوام وأعوام. اتحسس كل ليلة كتيب ما أهداني إياه واحد من هؤلاء الـ"بيدرو" ليعرفني بالمكان.وفي كل ليلة أنسى تصفحه. غير أنني أتذكر الغرفة والجدران وكرسي منتصف الغرفة حيث أجلس متمعناً فراغ البناية حيث جادة ضياع الصوت والقطط والكلاب، بينما لا يشعر بك أحد، ولا أحفل بكل شيء سوى بجدران مزينة بصور وشهادات و عيون وزفرات تتماوج مع موجات الدخان.. ترى ما جدوى أن أرى وجه الكبير بارتفاع حدبته كل ليلة.؟

أرافقه من مكان إلى آخر ومن كوكتيل لآخر. اتخذني مساعده الأول، وهو يشير لي محدثاً الآخرين بأنني أفضل عاصور في المدينة، وقبل أن أغادر المحل حتى غرفة الفراغ المؤمن من الحريق، يكون قد غافل الجميع وسرق برتقالة ودسها في جيب سترتي. ومع كل برتقالة في الجيب،تكون يدي قد ضعفت في العصر،لأؤجل صندوقاً ليوم آخر، تتكدس الصناديق وأغفل عنها،يحدثني الكبير وأتغافل عنه بابتسامة ساهية،فيقول لي:لا تتغافل، اعرف ما تفكر به.

أمضي، فيقولون مضى العاصور.أجيء ويقولون جاء العاصور. أمضي و أجيء مع الكبير من محل لآخر. آخرها في حفل تكريم حضرته وجوه تشبه ما أراه كل ليلة، ولكنهم ينادونهم بألقاب وأوسمة و جاكيتات سموكن برفقة بياض وألوان وطواويس بملابس نسائية. أمضي خلف الكبير من زاوية لأخرى، يزين، يرتب، يأمر، يشير، يترفق، ينبح. أمضي بظله فنقف وسط الصالة قرب لمعان أعرفه. يطلب مني أن أستخدم خبرتي مع الآلة. آلة عصر لامعة، نظيفة،تحتاج لمطقة قشر وميعان لب برتقالة. يأمرني الكبير بانحناءة حدبة أعلى ما تكون، بينما الآخرون يفتحون أعينهم على وسعها. أنتقي برتقالات،أقطع ،أرتب، أطقطق الأصابع وأعصر. يتطافر العصير على يدي أولاً، وأحاول أن أتحاشى فورته، يتصاعد وينسكب على المنضدة، على الجاكيتات والوجوه والعيون المفتوحة على وسعها فتضيق فتحات العيون هرباً من الحرقة والدبق والفضيحة أمام فلاشات الكاميرات المضاءة. يسقط الكبير ولا أرى منه غير حدبة عالية كتل ناشز وسط أرض منبسطة ببياض ملابس تبقعت بالعصير وأصبحت قريبة الشبه بعلم هولندا،ولأنني متغافل ومستمر بالعصر، فتنزلق الصحون، وتنزلق الأقدام وتنزلق أيد من كل مكان لتحملني خلف ستارات، خلف أبواب،خلف بنايات وترمي بي حتى سيارة في شارع لم أجهل وجهته وكأنني أراه أمامي الآن،جامداً بانتظار هذه اللحظة، بينما كلمتان وحيدتان أسمعهما: هل تعرف ما فعلت؟ فتنفرط كلماتي غافلة:لا أعرف.. ولكن كيف نمضي يومنا بعمل لاشيء، في انتظار لاشيء..لا شيء.

لا أفعل شيئاً. بصمات وتوقيع ويرمونني إلى الشارع من جديد، الذي يحملني إلى جادة ضياع الصوت. أجدني مرة أخرى وسط الغرفة أحدق بالفراغ.الفراغ الذي يلهيني عن رف البرتقالات وحائط الصور والشهادات والتأوهات. ومن جلستي في وسط الغرفة أراها واضحة، رقعة التشينكو تلك، وهي تعلن أن البناية مؤمنة من الحريق. تلمع على ضوء نيون الشارع ومثبتة على الواجهة بمسامير غليظة.

أنهض إلى المطبخ.أخلص الرف من البرتقالات برمية واحدة.

أعود حاملاً علبة ثقاب.

-----------------------------------------------------

*نشرت ضمن كتابه (انتحالات عائلة) الصادر عن دار أزمنة، الأردن 2002 والذي صدرت ترجمته إلى الإسبانية أيضاً سنة 2009م.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق