قصة

أســـــوَدْ

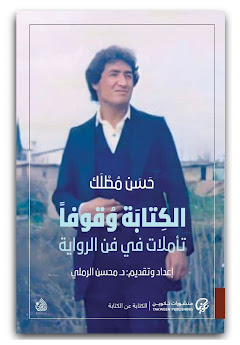

حسن مطلك

(سلّم ينتهي في الفضاء). سمِعته يُصرّ تحت أقدام الرجال. استطعتُ أن أعدّهم: عشرة، من خلال الوطء والصرير، ثم أربعة، سبعة،،، وآخرين (ينزل أحدهم) تعلمتُ أسماءهم ـ لا من خلال ألم السلّم، بل من مناداة بعضهم بعضا علناً دون حياء ـ. في كل يوم أسمع أسماء جديدة (تعلمتُ ذلك من أخلاق النمل في النفق، إذ تذهب نملة تبشر بالحَبة فتأتي الأخريات على خط الدَبق ـ على إشارات الولد الضائع في الغابة وهو يُخرّق قميصه ويشدّه بالأغصان ويواجه البرْكة عارياً ـ حيث يهتدي النمل..).

(كان) أبي يسكن الغرفة العليا من البيت ـ ما الذي جعل الأقدام تذهب إلى الفضاء، إليه، هناك ـ لم أسمعه يُزوبع، ما الذي أسكته وأنزله من العرين؟.. (هـو) الولوع باستجوابي أواخر الليل حين أعود مخموراً ـ كما يزعم ـ وأقف بأدب جم أمام مهابته، أمام رأسه الحليق المدفون في ظلمة أبدية حيث غلّق النوافذ بالجص وجلس منذ عشرة أعوام على كرسي واحد (لا يأكل ولا يشرب ولا ينام) كان يزوبع فقط فيهزّ أعمدة البيت. أسمعه فأمتنع عن التنفس، وأصعد السلّم على أطرافي الأربعة لأمثُل أمام رأسه الحليق المدفون في الظلمة... وهكذا ـ لم أره منذ عشرة أعوام ـ باستثناء البياض الطبشوري على جبهته، والدمع المضيء في عينيه المظلمتين كعيني صنم سومري. وأوشك كل مرة أن ألمسه مهابة لأنه يدنيني من غموض بحاجة إليه. (بحاجة إلى جلسته الدائمة في الأفول، زوابعه، علوّه، سطوته، رائحته ـ مطر بعد قحط ـ مستواه فوق القلب، إشارات روحه في الهواء). أضع قهوته متلمساً زاوية الطاولة.. وأغيب. أنسحب في الرابعة صباحاً بعد التأنيب لأستبدل كوب الأمس الذي لم ينقص قطرة باستثناء ما تبخّر في فضاء الغرفة (فضاء مظلم بلا سقف أصلاً). لقد أقلع عن عادة التدخين بالأنبوب واستبدلها بعادة الصريخ ـ الصوت المدخن ـ مغارتاه ـ يا الله ـ مغارتاه تحت الجبهة الطبشورية تحدقان بي، بشفتيّ حتى درجة الشلل فلا أعرف كيف أجيب عن اتهاماته بغير هز الرأس ـ الذي تعلمت أنه موافقة أحياناً ـ أموت لساعة كاملة وأزحف نحو قدميه لألمسهما فلا أجدهما ـ كما لا أجد قوائم الكرسي ـ وأقول أن جبهته الطبشورية مرتفعة عن الأرض عالياً جداً، وثقباه العميقان ينيران وجهي فأبتسم ليحبني (لعله) يحبني كولَد حائر، وأقسمتُ له (لن أدخن سراً، لن أشرب). وقربني من ثقبيه، سمعته يشمّ فمي ثم يدفعني في الحائط حتى تبرق عيناي. يشتمني ـ يشتم نفسه: ابن الكلب ـ ولم أجرؤ على الادعاء بأن رائحة التبغ منه هو.

(كان يشير إلى البركة بجانب البيت ليطمئن على سلامة الدعاميص والأسماك الصغيرة السوداء ويشير إلى السور ـ سور هائل لا علاقة لنا به، طويل مرتفع بلا نهاية، قديم جداً، إذ اتخذَته الحشرات الحمراء مسكناً وحفرَت فيه ثقوباً دانية من السطح لأجل هواء الصيف الشمالي. أرضة سوداء. طحالب معدنية. أوكار لطيور مضطهَدة فارّة من مختبرات التجارب، مُعَلَّمَة رقابها بعلامات نحاسية. وقد أوصاني أن أفتح نفقاً فيه وحدد لي، قبل عدد من السنين، مساحة الخرق المطلوب، بسخام الموقد ـ هناك، عندما تبلغ أشُدك ستجد كل شيء، تعرف كل ما تريد.) قبل أن يلتجئ إلى غرفته المظلمة المرتفعة فوق سطح البيت. كان يأمرني كل يوم (أن أبدأ بالحفر) ويضربني لكي لا ألتجئ لأصدقاء السوء ـ أبناء الشوارع ـ وأهرب لثلاثة أيام أو أكثر،،، ولكنني أحنُّ إلى عصاه وسطوته كحنيني إلى ظلال الأشجار المنسية على حافات النهر.

أعود إليه، إلى زوابع صوته، قامته الممتدة في الهواء الراكد، وأجلس عند قدميه ـ عندما يثير الريح بحركة كفه مشيراً إلى صورة القمر المهتز في البركة، غير أنني أنظر إلى فوق.. إلى القمر الطبيعي في أعماق السماء ـ كرحمة، كقصيدة، حب قاصم للظهر.

أعرف أن الصراخ بي من واجباته ـ واجبات الأب المقدس ـ إذ كان بإمكانه أن لا ينجبني. وقال يود أن يكرَهني، أنا شخصياً، غير أن الأب نادراً ما يكره ابنه، كما قال، فلا أجد بداً من احترام هذه الأمنية لديه.. فكيف لا يُرعد ويرميهم إلى بركة القمر المهتز لتنقرهم الأسماك السوداء وقواقع ثقوب الأقدام؟.

إن هي إلا رفّة وينبثق الضوء، طرقة أخرى وينتهي العمل. إنني أقترب من الهدف (سأجد كل شيء،، وأعرف ما أريد). طرقة أخرى، أخرى.. أخـ.. لا بأس، فلابد من نهاية لهذا السور، رغم أن الضوء يبتعد، وأن الخرق الأول المؤشَّر بالسخام قد أمسى مدخلاً للنفق.

رأت زوجتي أنني (أضيّع الوقت) منذ أن نادتني من مكان بعيد جداً، وسمعتُ صوتها قادماً من المدخل ـ من حافة الكرة الأرضية ـ لتُعلِمني ـ يومياً ـ بوقائع الحياة في عالم الأخوة البشر: كيف (أن الموضة الأخيرة للقمصان أصبحت دون أكمام) فأضحك في حفرتي، أضحك ضدها، لأجلها.. تلك الطيبة!. وتقول (إنك تضيّع نفسك في قبر لا حد له). وتقول، دائماً، إنها ولدت طفلاً جديداً.. وسمّته باسم عصري وفق آخر المخترعات (أصبحوا الآن تسعة) تشير أسماؤهم إلى مراحل تطور المسدس،،، أما الصغير (ليزر) الذي أحبه ولا أعرف له وجهاً ـ إذ أقذف عبر ظلمة النفق بالهدايا الفخارية التي أجدها مركونة في رفوف الأجداد: مخابئ التراب الأصفر؛ بالأصل ـ بعض العظام المطحونة المشيرة إلى ركبة الجد، سلاّمياته، قفاه على شكل علبة،، وأوانيه المليئة بغلال متفحمة ـ هناك، قريباً من فوهة النفق حفرتُ لنفسي حفرة بمثابة بيت أتناول فيه الخبز وكأس النبيذ.. وأسألها عن الشمس فتندهش. أسألها عن الأخوة البشر فتغضب. كيف صار الأطفال تسعة؟. تسعة!. وما أخبار أبي؟.. فتذهب لأن الصغار يصرخون.. أعود إلى مغارتي وأواصل الدق.

كنت أسمع صوته المرعد يحثني على السرعة فأسرع، وينهاني عن صحبة رفاق السوء فأنتهي.

هناك، هناك أعمق من أي شيء. رائحة تاريخية تنبثق من ثقوب براكين خامدة وأنقاض زلازل. وبشرتني بطلوع نهار جديد وكيف أنها (وجدت القط الخاص بالأسرة مشنوقاً بشجيرة الخروع، إن نصفه الأسفل في الظل) ـ ما الظل؟ أي ظل؟ ـ (نصفه الأسفل كان محطماً وقد تيبست أطرافه في رياح القيلولات اليومية) ـ ما القيلولات اليومية؟ ـ (وأن أحداً قد علقه من رقبته بأغصان الشجيرة) ـ مَن الذي علقه؟.. أحدهم!. مَن هُـم؟! ـ وزعمَت أنها بدأت تراني أشبه فاكهة مخزونة.

حين تسلل لهب من فوهة النفق فأخافني وهربت إلى العمق،،، ولم أقو على الطَرق لستة نداءات إلى الطعام.

قالت (إنه مات من الجوع ـ وهذا يعني أنه لم يعد يقفز ـ لم يشنقه أحد بالضبط بأغصان شجيرة الخروع، بل كان يرجو بموائه أن يلعق بقايا مسحوق الحليب (حليب الأولاد) ـ حليب مسحوق؟! ـ

(أمرني بالغطس في البركة ـ لأنني وسخ ـ فخفت من الدعاميص السوداء الصغيرة أن تدخل في ثقوبي. آه.. توقعت أن أنزلق بمخاط الطحالب ـ وبذلك فإن الطبيعة تهيئ له إمكانيات الطاعة ـ وبكيت لأجل شفقته. وقال لي بهدوء: ممنوع. ثم زوبَع بـ: ممنوووع. فبكيت، لكنه حرك أصابعه الخشبية على جدار بطني ليضحكني بالقوة) ـ هذا ما أذكره ـ إنه لأمر طريف: النفق الأوسع ضيقاً ـ أبصرتهم يهربون إلى طعن الساعة ويجزئون الدقائق بالحديث عن المنقول،، وأنا أعرف أن للمنضدة أربعة قوائم.. سابقاً، ما من أحد يستغني عن سيقانه الخشبية تماماً ـ طرقة، طرقتان.. وأصل إلى الشيء، أحصل على كل شيء، أعرف كل شيء.. فلا أعترف بالهزيمة ـ . ـ أسمعهم، أقدامهم تصعد نحو علوّ أبي المقدس، وقد هدأ صوته منذ أن بدأتُ بالحفر فلأعترف: لا شيء في الخارج، لا شيء سوى هذا النفق.. هناك سأجدها واقفة ـ بانتظاري ـ خلف أطفالها.. في فضاء ممتد إلى ما لانهاية،، وهناك أبي الذي يُشرف على الجميع برحمته المزلزِلة.. ورأسه الحليق المدفون في الظلمة، وعينيه الدائريتين كعيني صنم سومري.

لا أعترف بالذي تسميه زوجتي (الصيف) و(الشتاء) ولا بكل الأسماء الأخرى..

اقتربَ الهدف الآن لأن وقع الطَرقات يُنبئني بالوصول: صوت ضخم يدل على اهتزاز الهواء خلف شيء ما.. وهناك أجد الكنز. نادتني من باب النفق: (صاروا عشرة، وهم بحاجة إلى حنوّكَ، بحاجة إلى التعليم. الصغير يكتشف فائدة قدميه، لذلك فهو لا يكف عن البكاء ولا يدعني أغمض عينيّ رغم أني تناولت علبة من الفاليوم ـ ما هو الفاليوم؟! ـ البيت بحاجة إلى مكنسة، والرجال بحاجة إلى رعاية لذلك فإن السلّم بحاجة إلى ترميم) ـ أي رجال؟! ـ. لمَ يصعدون السلّم ولا يردهم أبي؟ ـ وقرأتْ على ضوء نادر، في البداية البعيدة للنفق، أسماء الذين تزوجوا والذين ماتوا بداء النقرس، وأسماء المعزولين بسبب البرنويا ـ ما هي البرنويا؟! ـ. نادتني بصوتها البعيد المختنق القادم من مجاهيل (إنكَ مَدِين لمصلحة المجاري، مدين للقصاب، مدين لشركة التأمين، مدين لبعض أصدقائكَ) ـ مَدِين؟!! ـ (وقد وجهوا دعوة لحضور عيد ميلاد السيدة إيناس ـ يا للفرح! ـ إنها تطفئ الشمعة الخامسة فقط، أما بقية الشموع فقد تناولها الحضور مع الحلوى ـ على سبيل الدعابة طبعاً). وسمعتُ صوته مقاطعاً: (سوف تجد كل شيء.. كل شيء.. ل شيء). ظللتُ أدق أدق أدق أدق،،، وسقط المعول في أرض هشة، في هواء أسود ملوث.. وانبثقت رائحتـ (ـه). تلمستُ: هنا حافة الطاولة، هنا كوب القهوة لم ينقص منه شيء باستثناء ما تبخر في فضاء الغرفة.. وهنالك عيناه المظلمتين كعيني صنم سومري.. وهتفتُ بكل ما أملك من هواء مخزون ولهفة معتَّقة: أبي!! لقد وجدتـ (ك) أخيراً...

حزيران 1985

------------------------------------------------

*نشرت في صحيفة (المدى) العدد 104 بتاريخ 3/5/2004 بغداد.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق