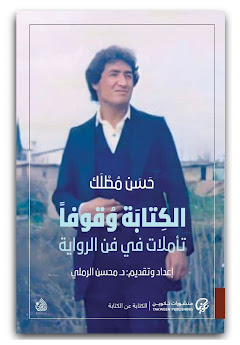

حسن مطلك والبديع في (دابادا)

حميد محمد العنكود

استخدم حسن مطلك البلاغة في روايته (دابادا) بأبرز علومها، ووظف المحسنات اللفظية بكثرة فجاد بها وكان بارعاً في هذا الفن الذي سنعرضه.. حيث تعتبر البلاغة من أهم العلوم اللغوية، وقد كانت السبيل المفضي إلى فهم القرآن وكلام العرب وأشعارهم. ومن أهم الأسس التي تقوم عليها البلاغة وفق ما استقرت علومها الثلاثة عليه (علم المعاني، علم البيان، علم البديع) ويعتبر حُسن الابتداء وحُسن التخلص وحُسن الانتهاء من المحسنات اللفظية التي يتضمنها علم البديع والذي هو مدار هذه القراءة.

ومن أهم ما قيل في علم البلاغة إشارة أبو هلال العسكري بقوله: "إن أحق العلوم بالتعلم وأولاها بالتحفظ، بعد المعرفة بالله جل ثناؤه، علم البلاغة ومعرفة الفصاحة الذي يعرف إعجاز كتاب الله (عز وجل) الناطق بالحق الهادي إلى سبيل الرشد. المدلول به على صدق الرسالة وصحة النبوة التي رفعت أعلام الحق وأقامت منار الدين وأزالت شبه الكفر ببراهينها وحكت حجب الشك بيقينها. ولكي يصل الإنسان إلى أرقى المناصب وأعلى الرتب عليه أن يتقن العربية ولا يتم ذلك الإتقان إلا بمعرفة ألفاظها وتراكيبها ومعانيها وأساليبها، والبلاغة هي إحدى السبل التي توصل إلى هذه الغاية وتخدمها".

ومن أساليب الخوض في الدراسات البلاغية تمييز الكلام الحسن من الرديء والموازنة بين القصائد والخطب والرسائل.. فكان الغرض النقدي من بين الأهداف التي دفعت العرب إلى الخوض في الدراسات البلاغية. وكانت رواية الأدب بهذا الغرض لمعرفة الجيد الذي يروى والرديء الذي ينبغي أن يُطرح. وكما قلنا فإن حسن مطلك قد استخدم البلاغة في (دابادا) وخلد بيننا بهذه الرواية الطفلة التي ولدت كبيرة...

حسن مُطلك وحُسن الابتداء:

حُسن الابتداء أو كما يحلو لبعضهم أن يسميه (براعة المطلع) وهو أن يجعل الكلام رقيقاً، سهلاً، واضح المعاني، مستقلاً عما بعده، ومناسباً للمقام بحيث يجذب السامع إلى الإصغاء بكليته لكي فيؤول ما يقرع السمع وبه يعرف ما بعده. ابتدأ حسن مطلك روايته (دابادا) التي يصفها بأنها (صرخة في الفراغ) بمفردة العنوان والتي تؤلفها المقاطع الصوتية الثلاثة ((دا... با... دا.)) مقاطع ترددها ألام بحنان بغية إراحة طفلها حتى يخلد إلى النوم على إيقاع تنغيمها (دا.. با.. دا.). أما إذا أردنا أن نعتبر السطور الأولى هي البداية، فإن الكاتب قد بدأ بفصل الخريف الذي يمثل بدوره بداية للتجديد وفق ما توحي به هذه السطور؛ فالأشجار تضع أوراقها الميتة لتعلن البدء بحياة جديدة، أمر ينطوي ضمن خصائص الأحياء (… بحلول الخريف حيث تجاهد الأشجار للتخلص من أوراقها الميتة، قامت هاجر ثم اتجهت إلى لمطبخ المنفرد لكي توقد ما تبقى من أحطابها وتعد أصباغا من عروق الشوك لقربة اللبن. قامت هاجر. يقول شاهين وهي أمه.)ص5 دابادا.

حسن مطلك وحُسن التخلُّص:

أو حسن الخروج كما سماه ابن المعتز، وهو من المحسنات اللفظية أو محسنات الكلام، أي حسن الخروج من معنى إلى معنى، ويكمن في أن يستطرد الشاعر المتمكن أو الأديب من معنى إلى معنى آخر وفق انتقال سلس، أي بتخلص سهل يختلسه اختلاساً رشيقاً وثيق المعنى. بحيث لا يشعر السامع أو القارئ بالانتقال من المعنى الأول إلا وقد وقع الثاني لشدة الممازجة والالتئام والانسجام حتى وكأنهما افرغاً من قالب واحد. وهنا نضرب مثلاً على هذا الاصطلاح ببيت من شعر زهير بن أبي سلمى:

إن النخيل ملوم حيث كان............ولكن الجواد على علاته هرم

وقد استخدم حسن مطلك هذا الفن في روايته في مواطن كثيرة، نذكر منها نماذجاً ونترك البقية لتتبع القارئ واستمتاعه بهذا اللون البلاغي. في (دابادا) نجد صوراً تنقلنا من الضحك إلى البكاء وبالعكس، فسرعان ما تضحك وتنسى قسوة البكاء، تدمع وتنسى حلاوة الضحك. كما نجده ينتقل بنا مكانياً من جنوب شرق أسيا من العراق من(سديرة) مولد الكاتب إلى اليابان (ثم ينظر إليها بإنكار، ثم إلى سحب العصافير ـ في صحاري أسيا ـ تلك الهابطة نحو أشجار جزر النهر: امرأة أمام النحاس)ص 68. و(كانت هيروشيما معهما رغم الضوضاء ويبرز ارتفاع صغير فلم يتمكن من تفاديه فيضطر لصعوده ثم.."آه .. هل أنت بخير يا بُني؟ "بخير يا أبي". "لا أظننا نستطيع إخراج السيارة من هذه الحفرة")ص 133. و(بمحاذاة خط الحصى المعلَّم بدماء الطرائد توقف لكي يتألم من ثقل الحزام وهو بحاجة ماسة إلى الإغماء. يستدير نحو القرية فيبصر بشرا ملونين بألوان الحصاد والنار والباذنجان، طائرين مع انحدار التل بارتفاع إصبع، وهم يرقصون بين الصفصاف في أحد الأيام العاصفة إلى جانب غسيل البياض والحيوانات الحرة". و"في الرابعة عصراً، ساعدتهم ظلال أكفهم على رؤية شخص بحجم الإصبع، مقسوما بخط أسود، إذ تنحني التلال البعيدة ابتداء من كتفيه على شكل نخلة ترابية. تقول هاجر: إنه يسقط. وتقول زهور: إنه وضع الكمين.. عودوا إلى البيت.. نجحنا.. حقيقة؛ إنه يسقط بعدما تلمس الإبزيم هاجر التي تعرفه عندما يتلمس الإبزيم وينهار انزلاق الحزام) الذي يعتبر مشهداً مروعاً، نستذكر ما قاله الطيار الأمريكي الذي أحال هيروشيما رماداً: "كنت أحلق فوق مدينة عامرة وجميلة وبعد أن ضغطت على الزر ما هي إلا لحظات حتى رأيت أمواجاً من الدخان تكاد أن تصل إلى طائرتي وهي في عنان السماء. لم أصدق ما رأت عيناي لولا أمواج الدخان التي تشبه أمواج البحر الهائج بلونها الرمادي الممقوت تصعد إلي لتلتهمني فوليت هارباً ولم لتفت ورائي لان ما صار تحتي هو جهنم ثانية". بعد هذا المشهد عاد إلى المزارع والحقول الخضراء حيث تعشعش الأرانب وطيور الشقراق ذات الريش الملون. أزرق أخضر. أصفر. أحمر. وليس هناك لون رمادي ممقوت. يقول حسن مطلك:"رفوف طيور الشقراق ومهاوي القبرات بين الأشواك، وشيش الغروب في المنخفض؛ سرة أنثى كبيرة ممدة منصّفة بالنهر، والقمم أثداء ترضع الشمس.)ص 39.

فشتان ما بين هذا وذاك ولكن عندما تقرأ الرواية فتنتقل من هذه العذوبة في (دابادا) تدرك أكثر أهمية فن الانتقال الذي لا تكاد تميزه.. وهذه الجمالية في (دابادا) تعود إلى روعة البديع في البلاغة العربية دون أن ننكر دور الفنون المبتكرة في بناء الأسلوب الفني للأدب العربي ذلك لأن هذه الفنون أصيلة في هذا الأدب وجرت في أوصاله منذ أقدم عصوره وفي شتى موضوعاته وأغراضه ولم تكن مجرد بدعة شكلية طارئة.

إن الكاتب يأخذك معه وكأنك تجلس إلى جنبه في عربة القطار إلى مكان بعيد (سُديرة) تلك القرية الجميلة الراقدة على الضفة اليسرى لنهر دجلة مقابل عاصمة الآشوريين (آشور). سديرة التي أنجبت (دابادا) سفيرة الرواية العراقية إلى المشرق والمغرب. (سديرة) حيث الأرانب المبقعة، حيث حر الصيف اللاهب ويعدو بك القطار إلى حيث ينتهي في زحمة العاصمة وصخبها المعتاد (حَب.. سكائر.. عِلك..)، إنه يجعلك تعيش بين عالمين دون أن تبرح مكانك في عربة القطار، عالم هادئ في القرية وعالم صخب وضوضاء في المدينة (العاصمة). "حدث ذلك بين عربتين حين جاءته الألوان مثل ومضات البرق. وهزته العربة في وضع الابتسام. وأغلق باب القطار في محاولة للنوم، غير أنه تذكر مسدسه وهو ينزل ماضياً بها إلى القنطرة، وهي تقيس اتساع ابتسامتها في زجاج نظارته الأسود. شعر بحاجة إلى الأزقة، وكلها معروفة من خلال نهاياتها.)ص 140. ويصف (ثمة أجساد لائذة بظل الأكشاك. كان باعة السجائر خلف صناديقهم: روثمان يا ولد. سومر يا ولد. بغداد يا ولد. وصيحات أخرى: سندويج، عصير...الخ .)ص 143. (باب تلك السيارة الشغولة في براري الأرانب البرية آنذاك، فيطلع الأب من الحفرة متحدياً العيون الفسفورية، إلا أن الابن لم يكن يملك تفسيراً لجنون الكبار، ولن يصل إلى التفسير تقريباً.) ص 144.

نتأمل ما يتعلق بـ "حلاب" وهو إحدى الشخصيات المهمة في الرواية.. هذا الرجل الكهل الذي كان ولوعاً بالسكاكين وأصناف الآلات الحادة، وعلى ذكر السكاكين يقود الكاتب قارئه إلى ولادة "حلاب" حيث يرجع إلى خمسين سنة إلى الوراء، عندما قامت إحدى العجائز في القرية بفتح قبتي (عينيه) "حلاب" بواسطة سكين البصل المحمى فتحولتا إلى مجرد جرحين قادرين على نوع من الإبصار يتشارك فيه القارئ. هذا السكين لعب دوراً مهماً في حياة "حلاب"، فبفضله رأى النور وبواسطته أصبح يحصل على لقمة عيشة.. (وهو ولوع بالسكاكين وأصناف الآلات الحادة، كشفرات الحلاقة والمقصات، لأنها ذوات فضل كبير في رؤيته للنور، بعد تلك الصرخة التي أسمعت التائهين. حيث قامت إحدى العجائز بفتح قبتيه بواسطة سكين البصل المحمى، فتحولتا إلى مجرد جرحين قادرين على بعض الإبصار. وقد أثرت تلك الرؤية الأولى على فهمه للأشياء فيما بعد. وكتب عنه صحفي زار القرية، افتتاحية ضخمة لإحدى صحف الغرب)ص 151.

هناك شخصية أخرى هي (عالية) والتي يستحضر حديثها أو الحديث عنها الشهوة الغريزية (بصره يدور حول عالية، ولا يسقط عليها)ص63. (كانت عالية تحكي. يدري أنها تحكي، فلا يسمع سوى الكلمات المرفقة بلكزة الخاصرة. ولماذا تغيب يا بني؟ فأنت ترى أن عواداً يحتاج إلى صديق لكي يهدأ. وتقول إننا بحاجة إليك. يا وديعاً. انظري إليه يا زهرة، أليس وديعا ككبش، نحيف بفعل الفيء… ولا يهم. ويدري أنها تحكي. تقول: لو انك تزوجت.. لماذا لا تتزوج؟ ضعي بعض القرفة في الشاي. ويجيبها بآه طويلة. لماذا لا تأتي وتسلي عمتك..؟. غير أنه يبتعد وعيناه معلقتان في جروح اللبوة، فيقول: الشاي. وتقول: حالاً، الشاي يا زهرة… يوه هل رجعت إلى ورود المطاط؟.)ص 65، فينقلك الكاتب إلى المقبرة حيث دفن الأحبة، الكآبة، الحزن، أوامر العبادة والالتزام بصلاة الجمعة (ينحنون بحركة واحدة كصلاة إلى الأسفل فتنبثق عبارة واضحة بعدما يملأون الهواء بأماكنهم "ذكرى المعذب صابر يوم الأربعاء بعد المطر")ص 31… ينقلك إلى هذه الأجواء بعد أن كان القارئ يوشك أن يمد يده إلى "عالية" لكي يحك لها قرصتها فأبعده عنها بعد أن تراوده لتدليك قرصتها ويأخذه إلى المقبرة و موضوعة الموت. وهكذا فما دام في المقبرة يعود به عبر السرد إلى موت عبد المجيد قبل ثلاث سنوات ويشرع يحدثه عن أعماله وكأنه يعيش معه.. إنه حسن مطلك.. تخلّص، وأجاد حُسن التخلّص.

حسن مطلك وحُسن الانتهاء:

أو حُسن الخاتمة وهو أن يكون آخر الكلام الذي يقف عليه الخطيب أو المسترسل أو الشاعر مستعذباً حسناً واصفه ما أذن بانتهاء الكلام حيث لا يبقى للنفس تشوقا إلى ما بعده.. أن هذا المحسّن اللفظي هو آخر ما يقرع السمع ويرسم في النفس وربما حُفظ لقرب العهد. وحسن مطلك أجاد فيما أنهى به روايته لفظاً ومعنى غزير الدلالات: ضحك. ضحك. ضحك. (وتستيقظ القرية ضاحكة ذات صباح غريب. تضحك البيوت والدروب والخبازات، والذين سحبوا بقراتهم من النوم بعدما قضت الليل تحرك ذيولها لطرد البعوض. كل شيء يضحك. حتى الكلاب ونباتات الشوك، والأعشاب الميتة في الروث كلحية مراهق، والرجل الغريب الذي نام خجلاً بفضل تكرار الكرم، وسأل: ما بكم؟ ما الذي حصل؟ ما الذي يضحككم؟ ثم فرك كفه استعداداً للفطور. لكنهم غارقون في الضحك. فهز الطفلة التي تريد أن تسكت غير أنها كانت تنظر إلى أسنان أمها المصفرة بالخباز والنيكوتين. ما الذي حصل أيتها الصغيرة؟ لماذا يضحكون؟ وهكذا… أهمل رأسه ليكمل النشيد الناقص. ضحك. ضحك. ضحك….) ص 221 الصفحة الأخيرة في رواية (دابادا).. أمر مبهج يحيل دلالات أعمق. لقد كان المؤلف، رحمه الله، مثل شخوصه وأسلوبه، يعمل بحواسه الست وليس الخمسة، وكانت الحاسة المتنبئة السادسة تعمل عنده برهافة ونشاط. فمن حدسه، مثلاً، أنه عندما كان يغازل حبيبته في لحظة عشق أزلي أخبرها بأنه سوف يموت أو يتعرض لازمة وهو في الثلاثين من عمره وهذا ما حدث فعلاً للكاتب الذي قضى نحبه في 18 تموز 1990 حيث استشهد على أعواد المشانق.. لأنه يرفض البكاء ويحب الضحك.. ولو كان يعلم حسن مطلك بحالنا الراهن لرفض الضحك وأحب البكاء، وأنهى روايته به (بكاء، بكاء، بكاء).. لك الرحمة أيها المبدع الكبير حسن مطلك. وآه.. كم نحن بحاجة للمزيد من أمثالك.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*حميد محمد العنكود: كاتب وأكاديمي عراقي، من أبناء قرية (حسن مطلك).