لـوح:

في الطّريق إلى شرقاط

فارس سعد الدين السّردار

مشهد التقاء الزاب الأعلى بدجلة، لا يمكن أن يكون عابراً أو عادياً. ما يكتنف الزاب القادم من هناك حيث تشمخ الجبال، من صخب وعنف، دفعني إلى التنقيب عن تأويل لما بدا لي فعلا ثأرياً، قد يبرر لي مرأى الانقضاض الذي لا يخلو من وعورة وبدائية،مدمِّراً السدَّ الآشوري، وناثراً أحجاره أسفل المجرى ليستلقي ما أمكن على اكبر مساحة ممكنة في الوادي، مخلِّفاً نتوءات عدّة تبقر سطحه المزبد، كأنه ثأر أبدي لفعل هدم ما. إنّ ضحالة الزاب تعطي انطباعاً فائقاً بالاتّساع والقدرة على الاكتساح، وقد يعمّق هذه القناعة لونه الرماديّ الذي تشرّبه من لون التربة التي مر بها في رحلته الطويلة، وكأنه يحرثها حرثاً دون أن يمارس أيّ بذار من ينابيع راوندوز وبيخال ورايات وشلاّل علي بيك وجنديان وسد بخمة، هذا المسار المتعرّج المستظلّ بمصدّات الجبال الفارعة حيث الشمال. بينما كان دجلة منساحا من نينوى، مكتنزاً غارقاً بالخضرة والعتمة اللتين أضفيتا عليه وقاراً وإحساساً مخيفاً، لما قد يكون عليه من عمق، فكأنّه صوت ناي يتشرّب الحانه من زمن موغل بالثقة والقِدَم على خلاف ضجيج الطبول المتحدرة من أعالي الجبال التي هي الآن على موعد مع لفظ أنفاسها الأخيرة لحظة التقائها الأبدي بدجلة، هنا في(المخلط) أو قرية(السّفينة).

لحظة الاصطدام يتراجع دجلة بقسوة متّكأ على جرفه الغربي، أمام اندفاع الزاب، فكأنّ النّهرين هنا يرفضان الامتزاج، من ناحية أنّ المياه تظلّ تتماحك بقوة، وسط فوران عجيب وصراع ينتهيان بضمّ دجلة لهدير تلك الطبول الجارفة في ظلّ تكسّر أمواج الزاب وسط أنين نايات دجلة المنبجسة ألحانها من بين حفيف أوراق اليوكالبتوس وسيقان القصب التي تنتأ من الجرف كالثآليل.

تفور المياه في نقطة الالتقاء، وتنفجر كالينابيع الباحثة عن نسمة للهواء بعد اختناقات طويلة عانتها في أعماق دجلة،وكأنّ القعر كان قد انقلب على نفسه وانكشط. تضطرب الأسماك، وتفقد اتجاهاتها المفضية إلى الجنوب فتارة تلتجئ إلى الخضرة، وأخرى إلى الرماديّ، وتارة إلى هذا اللون الذي بَدا يؤمن بحتمية التلاقي والتعايش والاندماج، ليخرج لون آخر أكثر واقعية،يزاوج ما بين الرصانة والحكمة، والفتوة.

نسق جديد تبدأ ملامحه بالانفتاح على مسار النهر المنحدر جنوبا شيئاً..فشيئا. إنه قدر لا فكاك منه تفرضه الجغرافيا والسماء.

يزداد اندفاع دجلة فيبدو أكثر فتوة، فيما ينحسر اللون الرماديّ ليصبح لون النهر الجامع أكثر ايحاءً بالحياة.

العراقيّ لم يترك هذه اللحظة تمر دونما لمسة ما وقتَ تبرز الأسماك الكبيرة وسط هذا الاحتدام، لتصبح صيدا سهلا لمن يتقن فنّ القنص عند الجروف، وفنّ حركة الدوامات العالقة وسط فوضى فوران المياه، منذ فجر التأريخ. تبدأ المياه ذاتها بعقد الفة مع بعضها البعض، لتصبح خليطا واحدا يمر من تحت بوابات آشور وأسوارها الخالدة. هناك تماماً كان يقف محمود جنداري، متأملاً هذه الحكمة التي صنعت تلك القلاع والأسوار وكتبت كل تلك الرّقم الطينية بأزاميل نقشت هذه الحكاية وحكايات أُخر على المرمر والصخر والعاج، وعلى الطين.

هذه النظرات التي لم تكن لتطويها موجة ما من تلك المويجات، بل لتحررها حكاياتٍ على صفحات "مصاطب الآلهة" هنا صرخ جنداري أكثر من مرة رافعا يديه: عراق.

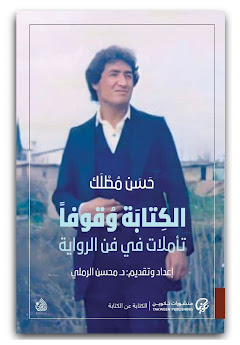

في الجوار كان هنالك فتى، لا أقول عنه أكثر جرأة، بل اقل اصطباراً منه، حاول أن يقترب سريعا من هذا الوجع غامساً ريشته تارةً، وفرشاته تارة أخرى في هذا المداد الخالد المكتظ بكل تلك الحكايات والأوجاع. كان هذا الفتى حسن مطلك الذي أطلق صرخة مدوّية في فضاء المكان، تشبه اختناق ماءيّ دجلة والزّاب وانعتاقهما معاً، عبر: (دابادا) ليلفظ: جنداري/ ومطلك/ والزّابُ: أنفاسهم الأخيرة سريعاً.

هنا بالذات استمعا معاً، أو كلّ على انفراد إلى الجروف وأنصتا مليّاً/ كان الماء يروي شيئا ما، مغرقاً في القِدم والحداثة، شيئاً أشبه ما يكونُ برحلة الحياة والموت، وبفصول من أناشيد حاولا بكل جهديهما أن يفكّا رموز لغتها الآشورية حتى كلاّ. لكنهما كانا قارئين مجيدين، استطاعا أن يتعرّفا إلى كمّ كبير من الحكمة التي نقلتها إليهما المياه والضفاف والكثبان والصبايا الجميلات ذوات العيون الواسعة السود، والشعر الفاحم المسافر مع ريح شرقاط.

لابد أن يكون الشيخ محمود جنداري قد أشار بإصبعه أكثر من مرة لمكتبة طمرها كثيب رملي هناك وراء الأسوار، ربما اكتشفتها قدماه اللتان جابتا المكان مرارا، قبل يديه. إلا أن حسن مطلك ما كان ليوحي إليه أبداً بأنه سيبحث عنها يوما ما، أو انه كان قد عثر عليها مثله. كان يريده أن يخرج من صمته ويتحدث إلا أن الشيخ محمود ما كان ليكتفي إلاّ بالايماءة والاشارة. لكن متى ما مال قرص الشمس الدامي مختبئاً وراء التلال، كان حسن كمثل حفّار قبور يدفع كلّ مساء أنامله بين رفوف الرُّقم المطمورة، أو في السّلال الطينية المُنضّدة حول جدران غرفة خازن الألواح/ كان دائماً يهتدي إلى المواضيع التي تحكيها تلك الألواح من علامات وضعها الخازن كنظام فهرسة فوق كل سلة من السلال المصنوعة من القصب المغلف بالطين، وتماماً حيث أشار الشيخ محمود ليستخرج نصوص الحكمة المغيّبة في دهاليز الزمان، مستذكرا غسان كنفاني وقصته (يد في قبر) التي ما كانت لتفارق بداياته، بينما الشيخ محمود يجلس أمام دنّه مبتسما.

هنا قرأ حسن الرّقم كلّها وما تحويه من رسائل/ قرأ الملاحم، والتعاويذ وتبصرات الكهنة الآشوريين بالنجوم/ قرأ فروض التلاميذ، وعقود البيع والشراء/ وتعرّف إلى الشهود الذين حضروا مراسيم المصادقة على بيع العقارات وشرائها التي هي الآن تراب مندرس/ قرأ أغاني العشاق، وقصائد الحرب وأسماء الأسرى، والكتّاب/ كان يقرأ.. ويقرأ.. ويقرأ حتى تغشاه العتمة وتسدل السماء آخر أستارها على الضوء، حتى بات يعرف رصعات القصب هذه أتعود لهذا الكاتب أو ذاك. كان يشم رائحة الوشاية وكركرات الصغار، وهسيس الغبار الذي يطارد العسس وهم يجوبون الطرقات داخل أسوار المدينة أو خارجها حيث قرى الأعداء والملوك الطامعين. قرأ تعاويذ الكهّان وتراتيلهم، قرأ الوصفات السحرية للكيميائيين، وخلطات الأعشاب الطبية، وطرائق سبك السيوف، وفنّ ترويض الخيول ورياضة صيد الأسود والغزلان.

لم يتوقّف حسن عن القراءة، ذلك أنّ الكاتب الآشوريّ لم يصبه على ما يبدو الكلل بعد. ظلّ يكتب عن عشبة الخلود، وفي الرياضيات، والمساحة والقانون والخصومات والشعر/ وحسن يقرأ والشيخ هناك في الحانة ما زال يجلس أمام دنّه: يشرب ويشرب: مبتسماً وهادئا.

كلّ صباح كان يُشاهد حسن مستلقياً، وقد تناثرت من حوله الألواح،فيما كان الشيخ يشير إلى مكان كثيب آخر/ وحسن كعادته لا يبدي اهتماماً، إلا انه ومع مجيء المساء يتسلل لينبش في رفوف ذلك الكثيب وسلاله و كوّاته المحفورة في الجداران من جديد.

في آخر ليلة من تموز أحسّ حسن بأنّ كاتبه الآشوريّ قد بدأ يظهر له. لم ترتجف فيه شعرة واحدة،كان يعرف جيداً (نابو- زُكُب- كينّ ) كاتب الملك الذي رافق حكم الملكين سرجون الآشوري(721 -705 ق.م) وسنحاريب(704 – 681 ق.م) كان قد ورث مهنة الكتابة عن أبيه الكاتب(مردُك- شُم – اقيش) الذي كان يحمل لقب كاتب الملك وهو حفيد الكاتب (كّبُ – إلانٍ – ايرش) الكاتب في بلاط الملك(توكلتي ننورتا الثاني) (890 – 884 ق.م) وابنه الملك (آشور ناصر بال الثاني) (883 – 859 ق.م) فضلا عن أن الكاتب (نابو- زكب – كينا) هو والد (عشتار-شم – إيرس) رئيس كتبة الملك (اسرحدون 680 – 669 ق.م) واستمر كاتباً في القصر في عهد الملك آشور بانيبال (668 -627 ق.م) تحدث كثيراً وباسهاب عن أنهم في آشور لا يمنحون حقّ الكتابة لكائن من كان، فهذه المهنة لأهميتها لا يمكن إلا أن تورث إضافة إلى إن الكاتب لا يمكن أن يُعترف به إلا إذا كان مجيدا صبورا حسن الخط. الكتابة لها منزلة مقدسة وهي " فن بهيج لا تشبع منه النفس".." وليس من السهل تعلم الكتابة، لكن من تعلم الكتابة لا يقلق أبدا ".اخبره أيضاً أن الكاتب لا بد أن: " يعمل دون توقف في الكتابة، وسيُكشَف له عن الأسرار، إذا أهملت الكتابة سيشار إليك بالسخرية "..." المدرسة هي البيت الذي يدخل فيه مَن عيناه مسدودتان ويخرج منها مَن عيناه مفتوحتان".

جال حسن معه في قاعة الملك وشاهد موقف الكاتب من الملك وكذلك موقف الكهان.على جدران القاعات ذوات السقوف العالية كانت هذه الجداريات تشعره بالمهابة، وكان يلحظ ارتسامة الابتسامة على شفتي صديقه (نابو). كانت الجداريات ترسم مشهد كاتبين يدونان أعداد الأسرى في إحدى الحملات على فلسطين في عصر الملك سنحاريب، ومنحوتة أخرى تظهر كاتبين في عصر الملك سرجون الآشوري يسجلان الغنائم قرب مخيم لأحد قادة الملك سرجون. مرر أصابعه على النقوش البارزة، تحسّس قطرات العرق التي تصببت من جبهتيهما وهما يخدشان الصخر بهذه الروعة، تأمل الأعمدة والأقواس، ثم نزع عنه ملابسه واستحم في حوض من الماء المعطر الصافي الشفاف. قاده إلى الأسوار فتجول بين الحراس، مسّد بأصابعه على الخيول واستمع إلى حمحمتها. اخبره أن النساء الآشوريّات كثيرا ما يبرعن في فنون الكتابة، وهن غالباً ما يكنّ من أبناء القادة والأميرات، إذ يرافقن الملكة في تجوالها ويسجّلن مشترايتها وعطاياها. كنّ أيضا شهود عقود يوقعن بأسمائهن على ما يكتبنه من رقم وألواح. هكذا منذ بدأنا الكتابة في آشور أدركنا أنها ذاكرة للإنسانية جمعاء. لذلك كنا نبحث عن ما يمكن أن يكون وسيلتنا لإيصالها. فشلت أوراق البردي معنا، وكذلك جلود الحيوانات لغنى أرضنا بالمياه والرطوبة. كما فشلت ألواح الأخشاب لتغلغل الرطوبة فيها فتتفكك وتتشقق بنيتها. كان الطين المفخور حامل رسائلنا، وكذلك الصخور التي برع الكاتب في ترويضها ومدها بالقوة لتصل إليكم،كما نجح العاج أيضا بأداء المهمة. هذا البحث لم يكن يقل قسوة عن البحث وراء فكرة الخلود. نحن لم نبدأ بتعليم التلاميذ الكتابة إلا بعد أن يكونوا قد أتقنوا إعداد الألواح التي ستنقل رسائلهم، وأنت تعلم أن كاتب العقود لا يمكن أن يكون ككاتب المساحة، وكذلك كاتب التنجيم لا يمكن أن يكون ككاتب الملاحم، لذلك وجب التخصّص، والتخصص يعني إتقان المصطلحات التي تدور في رحاها كل هذه المعارف.

لم يكن حسن منتظراً من(نابو) أن يغرقه بكل هذه التفاصيل.كان حسن يبحث عن أشياء أُخر. هو يعرف أن التاريخ يكتبه المنتصرون.ولكن ماذا عن الوجه الآخر لآشور بعيدا عن الملوك وأمجادهم وانتصاراتهم. ودّ لو يحدثه عن الصيادين الذين يقضون النهار بطوله في المياه، أو الفلاحين الذين يتطلعون إلى أن يتسلل أبناؤهم إلى هذه القصور لنيل الحظوة من الملك والفوز بوظيفة مرموقة، أو عن أولئك المتجولين في حارة الكَتبَة تحت ظلال المعبد، علهم يُدعون إلى تعلم الأبجدية، عن الفرص الضائعة، أو الأحلام الموؤدة، وعن العدالة وتكافؤ الفرص..، فآشور تعج بآلاف الوافدين من أصقاع الدنيا. حدِّثني عن أصحابي الفقراء. حدثني عن العدالة والحياة. وماذا عن الديموقراطية؟. أحس الكاتب (نابو) أن صاحبه قد بدأ يلقي عليه بتعاويذه، فتراجعت قدماه وأخذ يبتعد شيئا فشيئا..، فيما بدأت الجدران تهتز وتتهاوى على نفسها، حتى أخذت الأسوار تختفي، وأخذ الغبار المتصاعد يغيّب الحرّاس والخيول، فيما كان نابو قد اختفى من المشهد نهائيا.

لا شيء إلا الغبار، فكل الجهات غبار كثيف. وما أن بدأ الهواء بالاندفاع حتى تكشّف الأفق عن الشيخ محمود جنداري بقامته القصيرة وخطاه الوئيدة المطمئنة القصيرة، وهو يسير متجها إلى حيث التلة التي تشرف على ذلك المشهد العجيب حيث يلتقي دجلة بالزاب ليظل يتأمل الاحتدام الأزلي للمياه.

_________________________________________________

*المادة العلمية مستلة من كتاب الأستاذ عامر عبد الله الجميلي؛ (الكاتب في بلاد الرافدين القديمة) اتحاد الكتاب العرب- دمشق 2005

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق